平群天神社は南房総市平久里中にあります。御祭神は菅原道真公(すがわらのみちざねこう)、木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)、天照大日霎貴命(あまてらすおおひるめのみこと)、建御名方神(たけみなかたのかみ)で、創建は文和2年(1353年)細川相模守が京都北野天神を勧請。特に学問の神として信仰されている。

社殿奥に見えるのが伊予ヶ岳。

基本情報

| 平群天神社 | 旧郷社 |

| 住所 | 南房総市平久里中207 |

| 電話 | なし |

| 拝観時間 | 自由 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 御祭神 | 菅原道真公 (すがわらのみちざねこう) 木花之佐久夜毘売命 (このはなのさくやひめのみこと) 天照大日霎貴命 (あまてらすおおひるめのみこと) 建御名方神 (たけみなかたのかみ) |

| 創建 | 文和2年(1353年) |

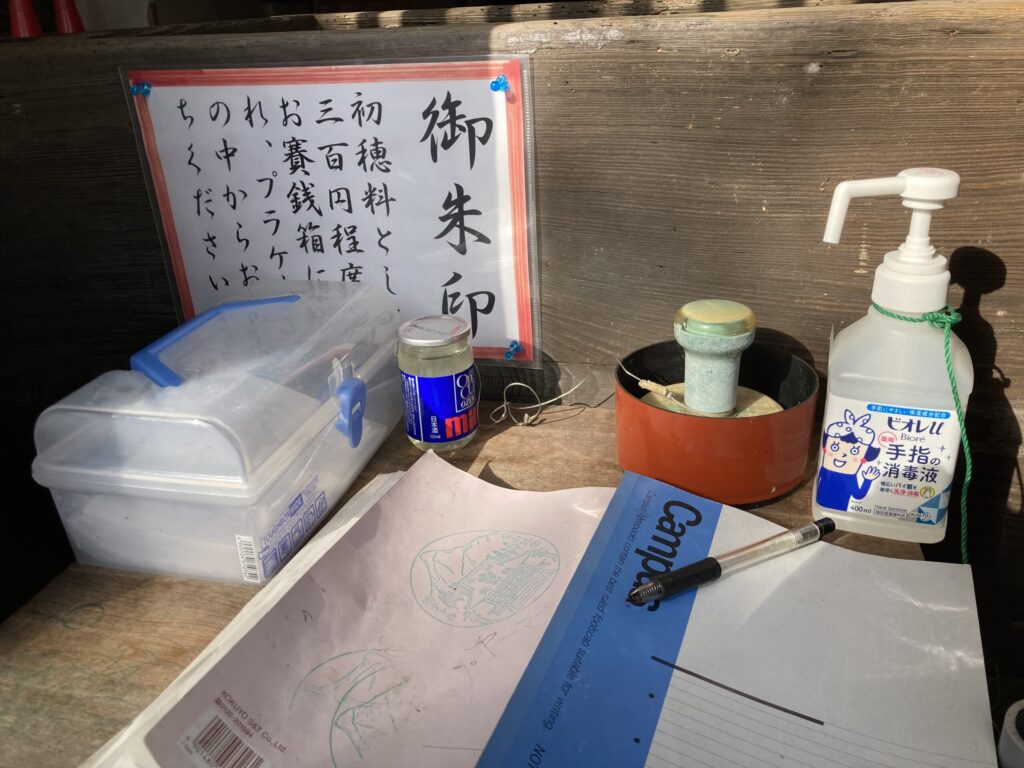

| 御朱印 | あり |

| 祭礼 | 1月25日 大祭典 6月25日 小祭典 10月24日 神輿渡御 宵祭 10月25日 例大祭 12月25日 大祓 |

| 駐車場 | あり |

| トイレ | あり |

| アクセス | JR内房線岩井駅からバスで15分 平群郷バス停から徒歩2分 |

*「天神縁起絵巻」3巻は千葉県の有形文化財。

鳥居

車でお越しの際は鳥居をくぐり、参道途中を右に曲がると駐車場に行けます。

伊予ヶ岳(嶽)についての看板

平群天神社の奥には伊予ヶ岳がそびえ立っています。伊予ヶ岳は富山三山の一つで、その山容は高く険しく奇岩がそびえ立つ南房総の名山です。天神社とともに天狗伝説が語りつがれている。

夫婦のくすの木(御神木)

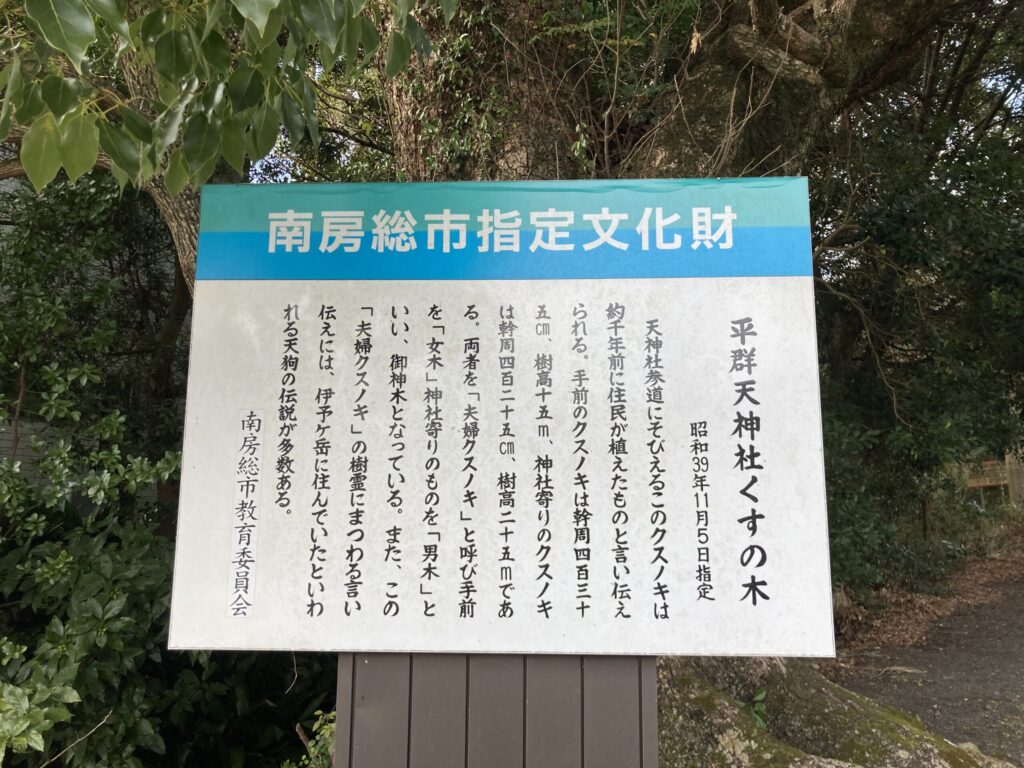

「夫婦のくすの木」についての看板

平群天神社くすの木

昭和39年11月5日指定

天神参道にそびえるこのクスノキは約千年前に住民が植えたものと言い伝えられる。手前のクスノキは幹周四百三十五cm、樹高十五m、神社寄りのクスノキは幹周四百二十日五cm、樹高二十五mである。両者を「夫婦クスノキ」と呼び手前を「女木」神社寄りのものを「男木」といい、御神木となっている。また、この「夫婦クスノキ」のい樹霊にまつわる言い伝えには、伊予ヶ岳に住んでいたといわれる天狗の伝説が多数ある。

南房総市教育委員会

<境内立看板より>

参道

狛犬

手水舎

休憩所

休憩所の奥にトイレがある。

参道途中右側にある駐車場

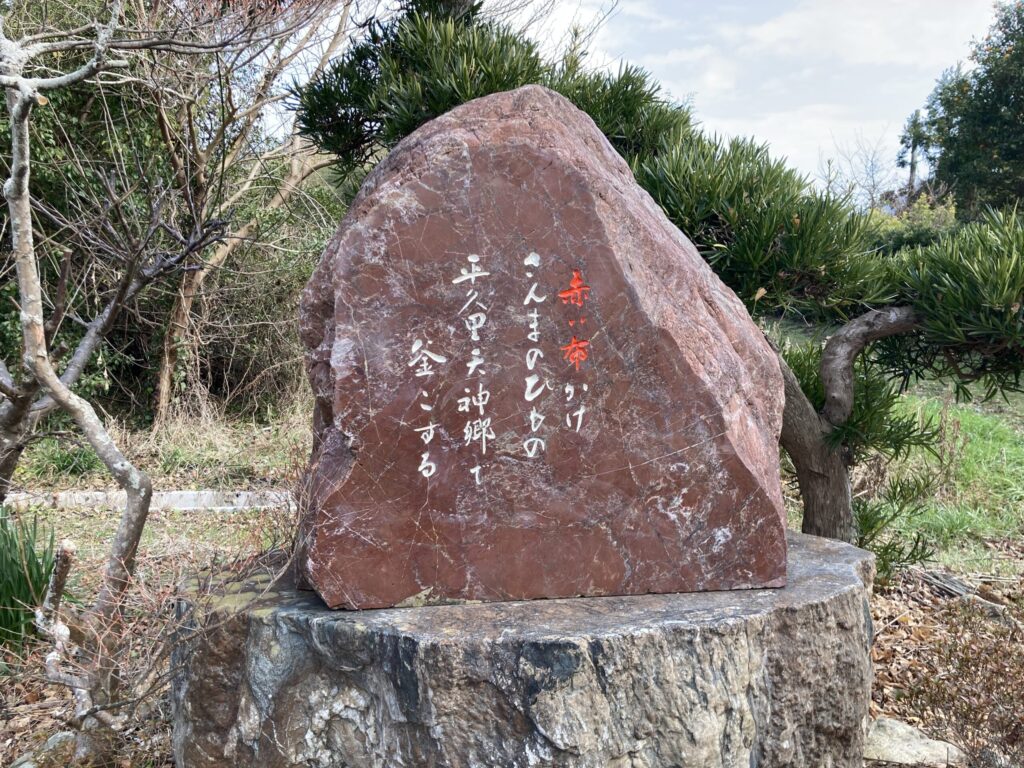

平久里の祭りの歌が書かれた碑

平久里の祭りの歌についてのい看板

「赤い布かけ さんまのひもの 平久里 天神郷で 釜こする」

この俚謡(りよう)【地方で歌われる歌】は昔から歌いつがれ平久里の祭りの情景を歌ったものとも言われています。

若い女性が髪に赤い手絡(てがら)【日本髪で髷の根元にかける飾りの布】をかけ 秋刀魚等の馳走をし、なお釜を洗って次の飯を炊くという、昔の山村の生活が目にうかびます。

<境内立看板より>

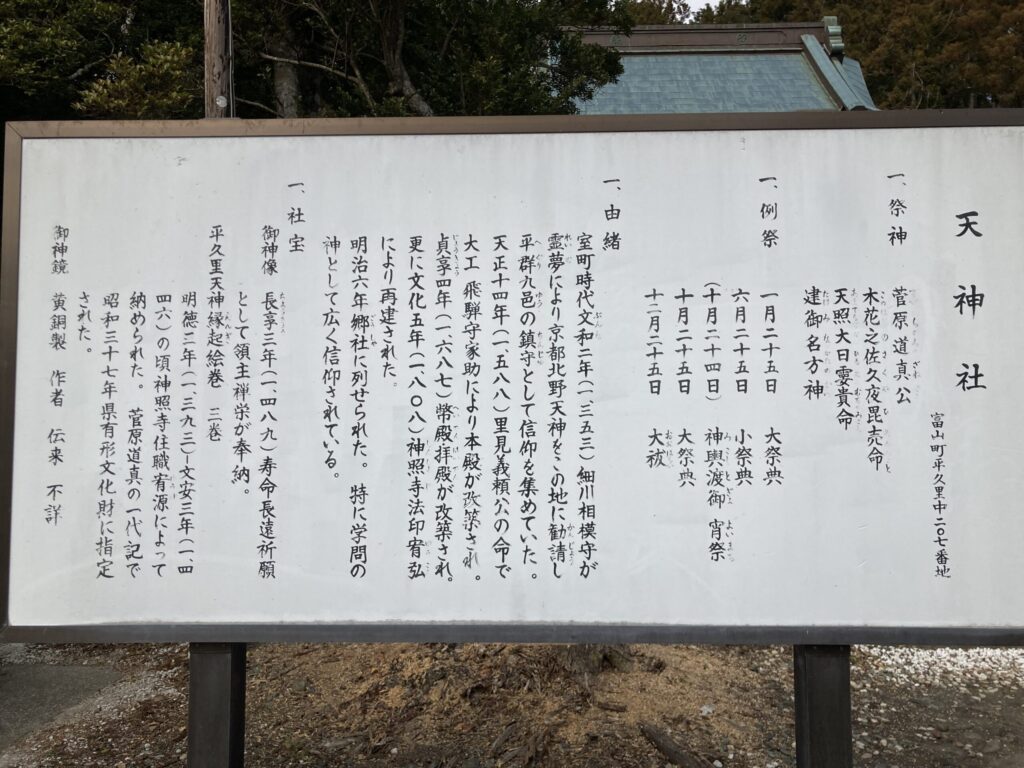

天神社由緒書

天 神 社

富山町平久里中二〇七番地

一、祭神

菅原道真公

(すがわらのみちざねこう)

木花之佐久夜毘売命

(このはなのさくやひめのみこと)

天照大日霎貴命

(あまてらすおおひるめのみこと)

建御名方神

(たけみなかたのかみ)

一、例祭

1月25日 大祭典

6月25日 小祭典

10月24日 神輿渡御 宵祭

10月25日 例大祭

12月25日 大祓

一、由緒

室町時代文和二年(一、三五三)細川相模守が霊夢により京都北野天神をこの地に勧請し平群九邑(ゆう)の鎮守として信仰を集めていた。

天正十四年(一、五八八)里見義頼公の命で大工 飛騨守家助により本殿が改築され貞享四 年(一、六八七)幣殿・拝殿が改築され更に文化五年(一、八〇八)神照寺法印宥弘(ゆうこう)により再建された。

明治六年郷社に列せられた。特に学問の神として広く信仰されている。

一、社宝

御神像

長享三年(一、四八九)寿命長遠祈願として領主禅栄が奉納。

平久里天神縁起絵巻 三巻

明徳二年(一、三九三)ー文安三年(一、四四六)の頃神照寺住職宥源(ゆうげん)によって納められた。菅原道真の一代記で昭和三十七年県有形文化財に指定された。

御神鏡

黄銅製 作者 伝来 不詳

<境内立看板より>

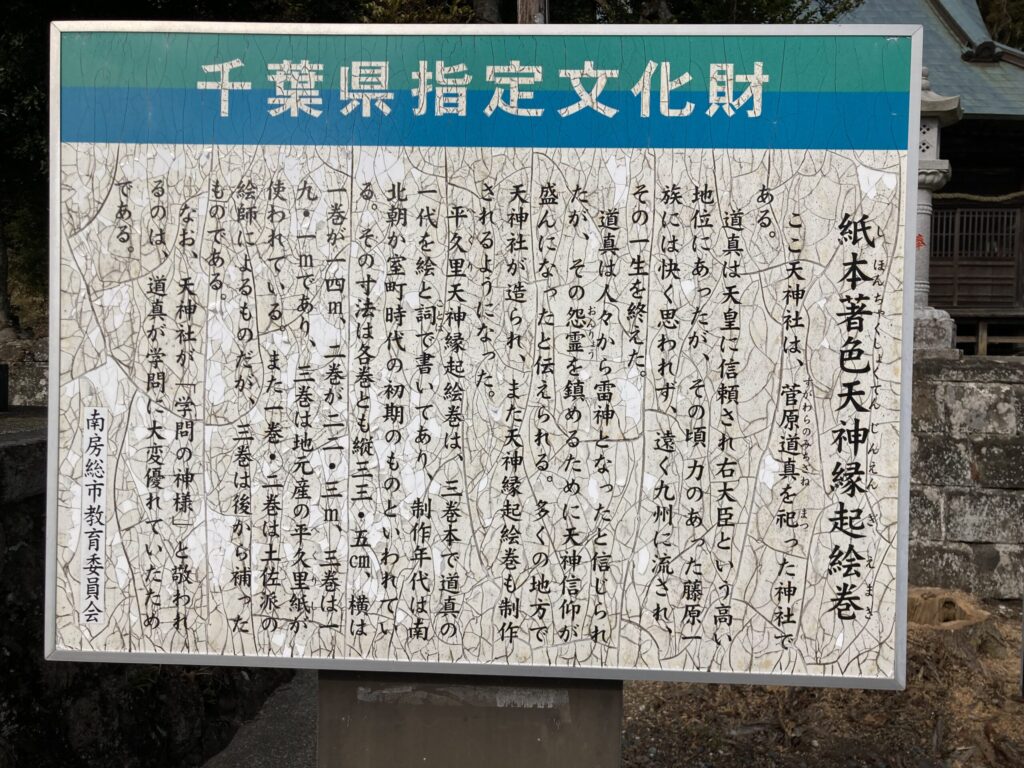

紙本著色天神縁起絵巻(しほんちゃくしょくてんじんえんぎえまき)の説明文

平久里天神縁起絵巻は、三巻本で道真の一代を絵と詞で書いてあり、制作年代は南北朝か室町時代の初期のものといわれている。県指定有形文化財。

拝殿

拝殿の中の様子

書き置きの御朱印

伊予ヶ岳の登山前に立ち寄って安全祈願をする方も多い。

本殿

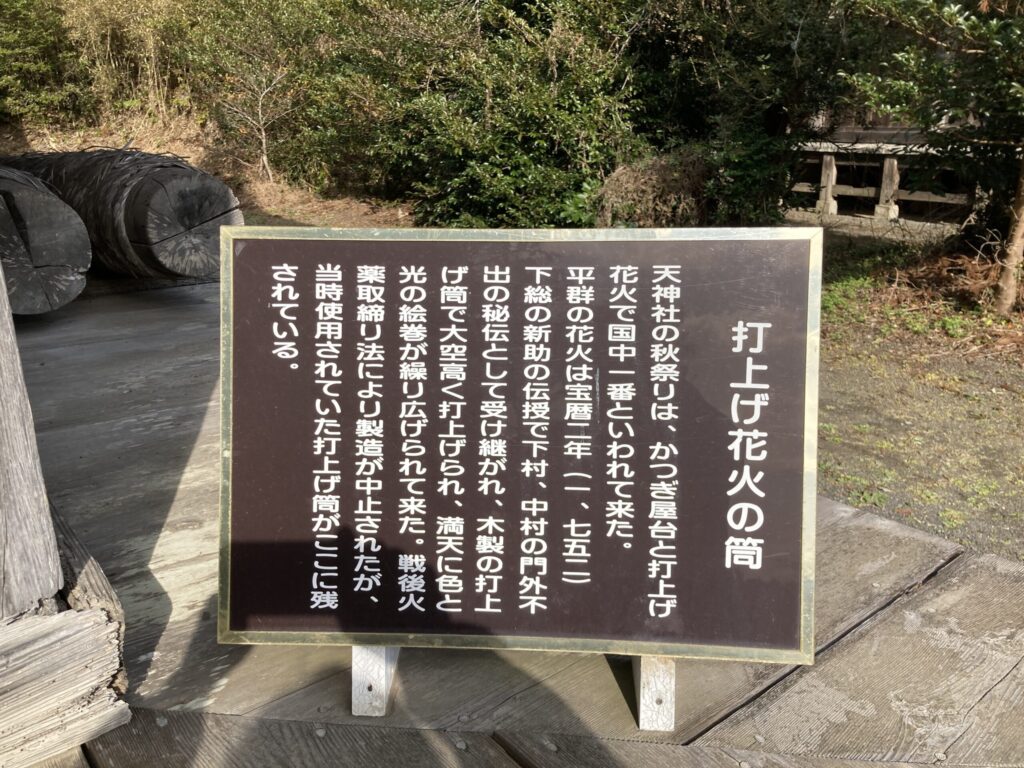

社殿横に置かれた「打上げ花火の筒」

「打上げ花火の筒」についての解説

打上げ花火の筒

天神社の秋祭りは、かつぎ屋台と打上げ花火で国一番といわれて来た。平群の花火は宝暦二年(一、七五二)下総の新助の伝授で下村、中村のい門外不出の秘伝として受け継がれ、木製の打上げ筒で大空高く打上げられ、満天に色と光の絵巻が繰り広げられて来た。戦後火薬取締り法により製造が中止されたが、当時使用されていた打上げ筒がここに残されている。

<境内立看板より>

平群天神社の右となりには「神照寺」がある。

「神照寺」本堂

歴史のある平群天神社でした。

参道を左に進むと伊予ヶ岳の登山口に行けます。

コメント