大宮神社はいすみ市岬町岩熊にあります。同じ岩熊地区にあった熊野神社を1752年に合社。大宮神社の御祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)で、熊野神社の御祭神は久須毘命(くすびのみこと)です。

基本情報

| 大宮神社 | |

| 住所 | いすみ市岬町岩熊1409 |

| 電話 | なし |

| 拝観時間 | 自由 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 御祭神 | 大己貴命 (おおなむちのみこと) 久須毘命 (くすびのみこと) |

| 創建 | 持統天皇の御代(六八七年頃) |

| 御朱印 | なし |

| 祭礼 | |

| 駐車場 | なし |

| トイレ | なし |

| アクセス | JR外房線東浪見駅から 徒歩55分 |

車は路上駐車となります。

一の鳥居

狛犬

二の鳥居

狛犬

手水舎

拝殿

向拝の彫刻

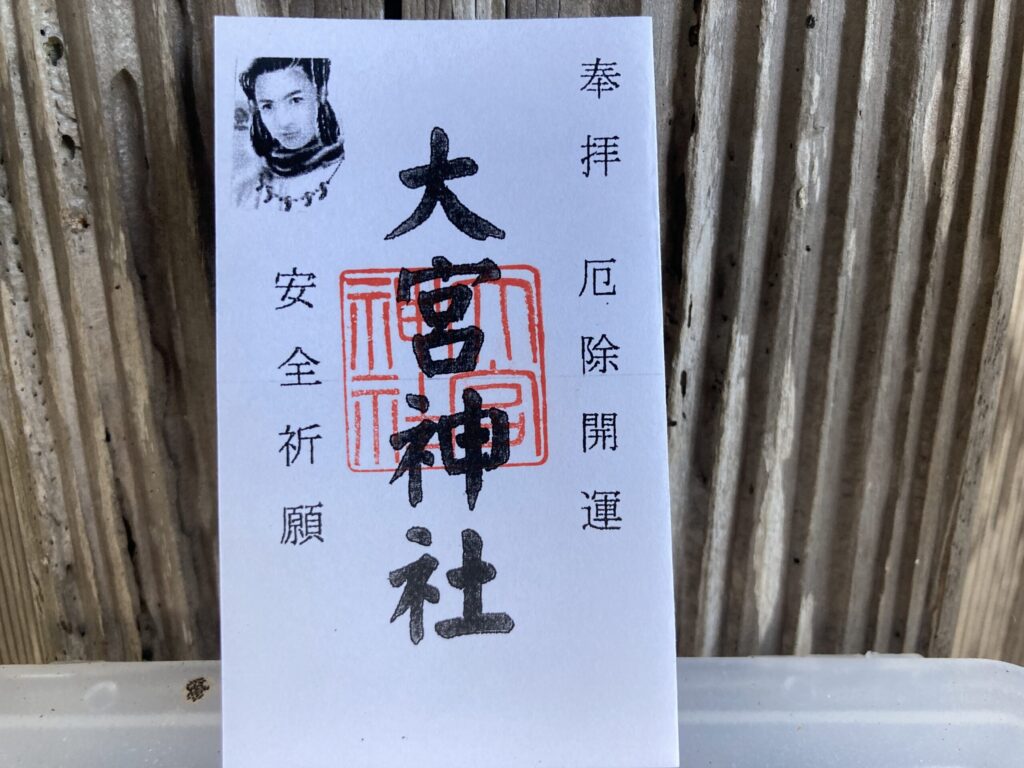

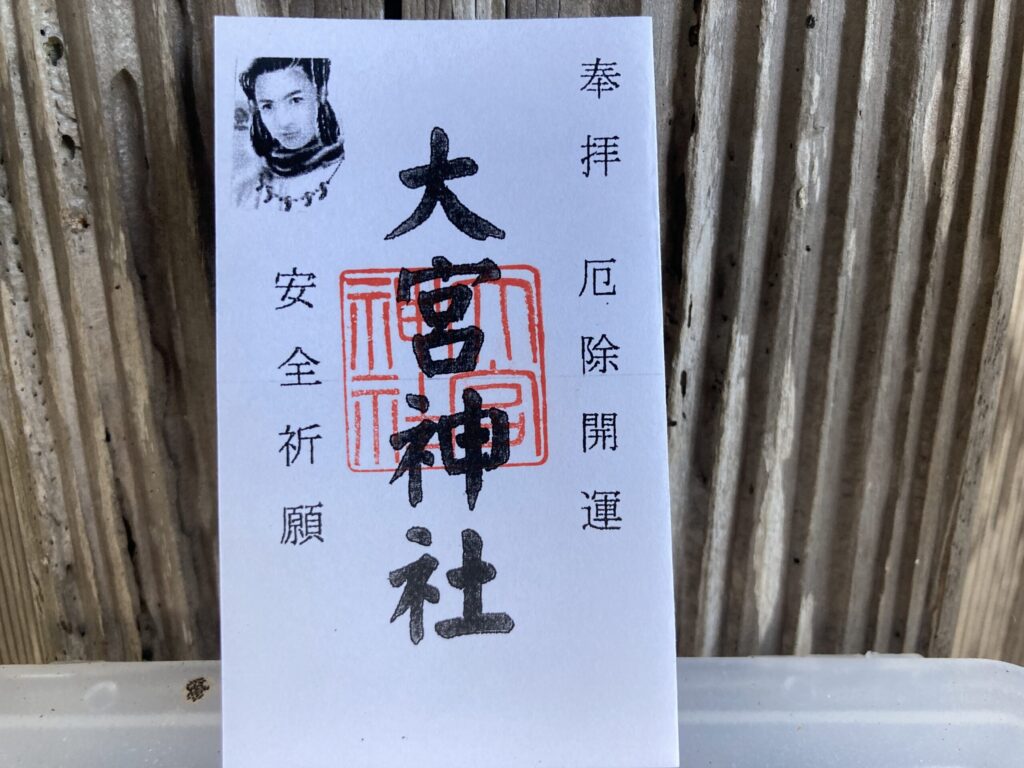

「厄除開運」、「安全祈願」のお札が置かれている。

お札は無料でいただけます。

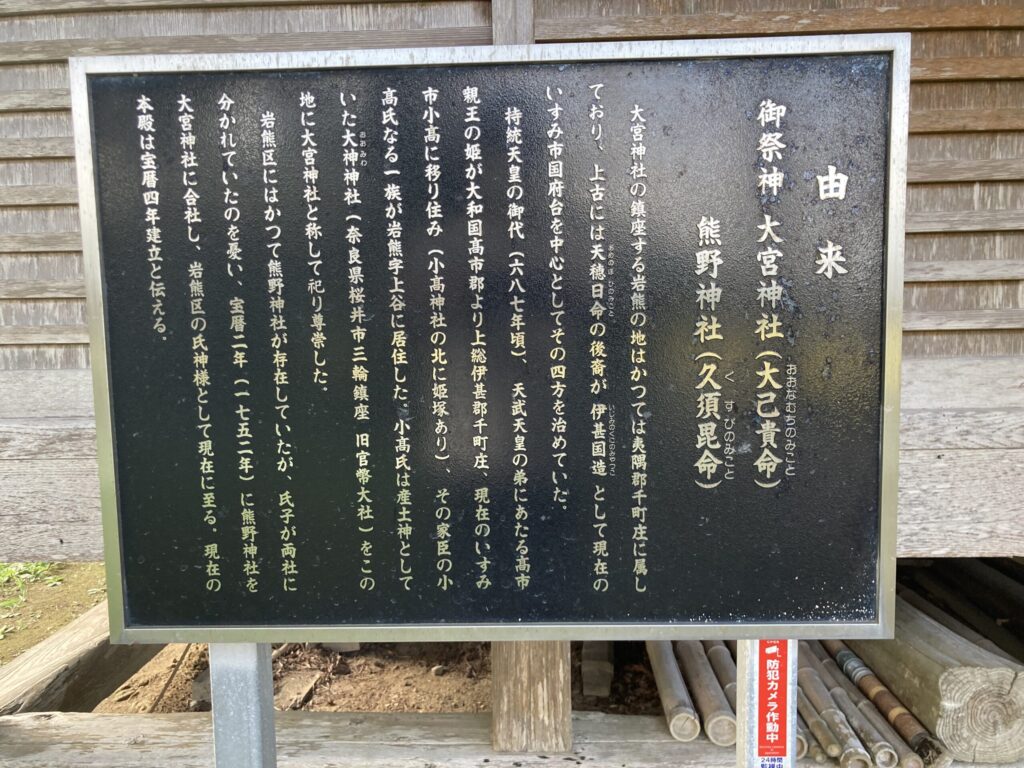

大宮神社の由緒書

由 来

御祭神 大宮神社(大己貴命)

(おおなむちのみこと)

熊野神社(久須毘命)

(くすびのみこと)

大宮神社の鎮座する岩熊の地はかつて夷隅郡千町庄に属しており、上古には天穂日命(あめのほひのみこと)の後斎が伊甚国造(いじみのくにのみやつこ)として現在のいすみ市国府台を中心としてその四方を治めていた。

持統天皇の御代(六八七年頃)、天武天皇の弟にあたる高市親王の姫が大和国高市郡より上総伊甚郡千町庄、現在のいすみ市小高に移り住み(小高神社の北に姫塚あり)、その家臣の小高氏なる一族が岩熊字上谷に居住した。小高氏は産土神としていた大神(おおみわ)神社(奈良県桜井市三輪鎮座 旧官幣大社)をこの地に大宮神社と称して祀り尊崇した。

岩熊区にはかつて熊野神社が存在していたが、氏子が両社に分かれていたのを憂い、宝暦二年(一七五二年)に熊野神社を大宮神社に合社し、岩熊区の氏神として現在に至る。現在の本殿は宝暦四年建立と伝える。

<境内立看板より>

由緒書には、「天武天皇の弟にあたる高市親王」とありますが、実際は天武天皇の皇子(長男)です。

左側から見た社殿

本殿

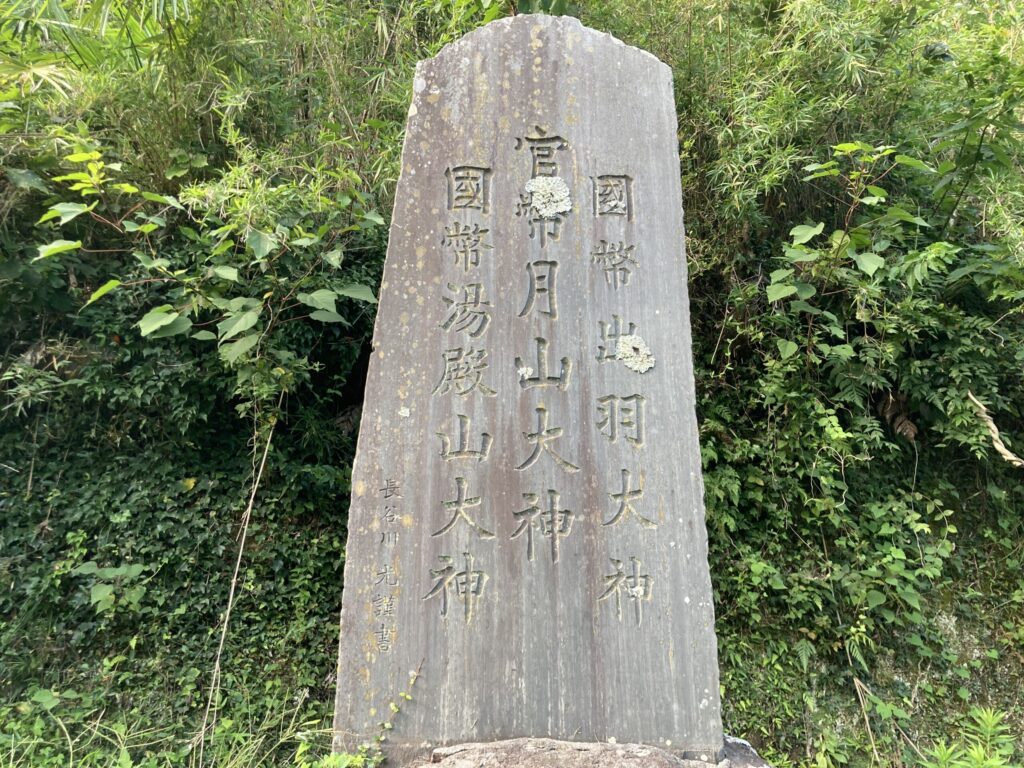

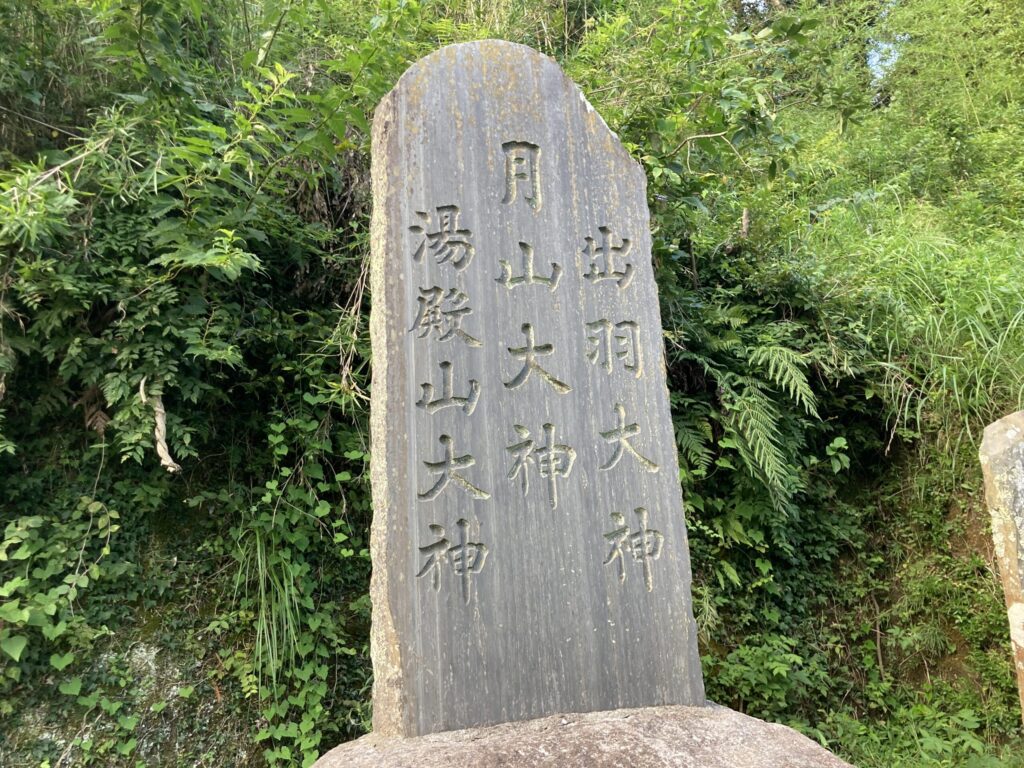

出羽三山の石碑が並ぶ。

出羽三山への信仰が厚かったことがわかります。

近くに、道の駅むつざわ つどいの郷や玉前神社があります。

コメント