玉前神社は、長生郡一宮町にあります。ご祭神は「玉依姫命」で安産・子育ての女性の守護神として、また男女をはじめ人のご縁を結ぶ神として古くより信仰されています。

基本情報

| 玉前神社 | 名神大社・上総国一宮・国幣中社 |

| 住所 | 長生郡一宮町一宮3048 |

| 電話 | 0475−42−2711 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 拝観時間 | 自由 |

| 祭神 | 玉依姫命 |

| 創建 | 不詳(少なくても1200年以上前) |

| 御朱印 | あり |

| 祭礼 | 例大祭(上総12社祭) 9月13日 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| トイレ | あり |

| アクセス | JR外房線・上総一宮駅から徒歩5分 |

釣ケ埼海岸の鳥居

御神体の明珠は古伝に、土地の老翁の夢に海上に光輝く風袋状のものが漂い、翌朝浜辺で拾い上げたものといわれ、創建の由来が大洗磯前神社の場合と似ている。

【日本史小百科<神社> 岡田米夫】より

「玉依姫命」ゆかりの釣ケ埼海岸では、9月13日に上総12社祭の神事が執り行われる。

上総12社祭りは房総半島に多く見られる浜降りの神事の代表として広く知られてます。

釣ケ埼海岸から車で5分のところに、玉前神社の元宮がある。

神洗神社

上総国一ノ宮玉前神社の元宮というべき社で玉前神社ご祭神玉依姫命と鵜茅葺不合命、姉神豊玉姫命と日子火々出見命をお祀りしている。 神代の昔、ご祭神が海から上陸された時その身体を洗われたと伝えられる池が参道左に見え神洗池と称されている。

【立看板より 玉前神社社務所】

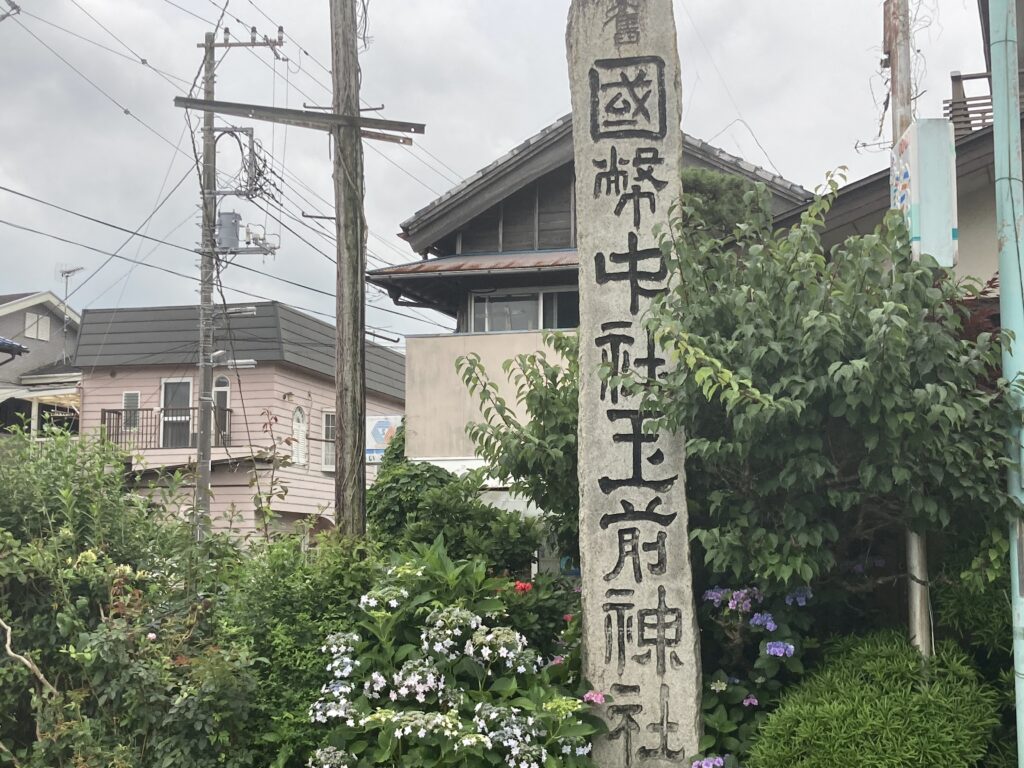

JR一宮駅から玉前神社に行く途中「国幣中社玉前神社」と書かれた石碑があり、この道が古くから参道だったことがわかる。

車でお越しの際は、下の写真のとおりに進んでね。

広い駐車場があるよ。

一の鳥居

玉前神社はレイラインの東の起点であることから、関東屈指のパワースポットと言われている。

真東を向いている一の鳥居。春分と秋分の日には、九十九里の海から上った太陽が鳥居を照らす。この日の、日の出の位置と玉前神社を結んだ延長線上には、寒川神社、富士山山頂、七面山、竹生島、伊勢神宮の内宮が遷座したとされる元伊勢、皇大大社、大山の大神山神社、出雲大社が並び「御来光のレイライン」と呼ばれている。

二の鳥居

玉前神社は桜の時期もおすすめ

二の鳥居の右側に御神水がある

御神水を持ち帰ることもできるよ。

狛犬

手水 舎

手水舎の奥に、子宝・子授け いちょう

雄株(右)と雌株(左)の真中に実生の子どもいちょうが育っています。

雄株→雌株→こどもの順に両手で触れて子宝を願うとよいと言われています。

【立看板より】

三峯神社

玉前稲荷神社

三の鳥居

全国の酒蔵からの信仰も厚い

拝殿

木鼻

賽銭箱

社殿

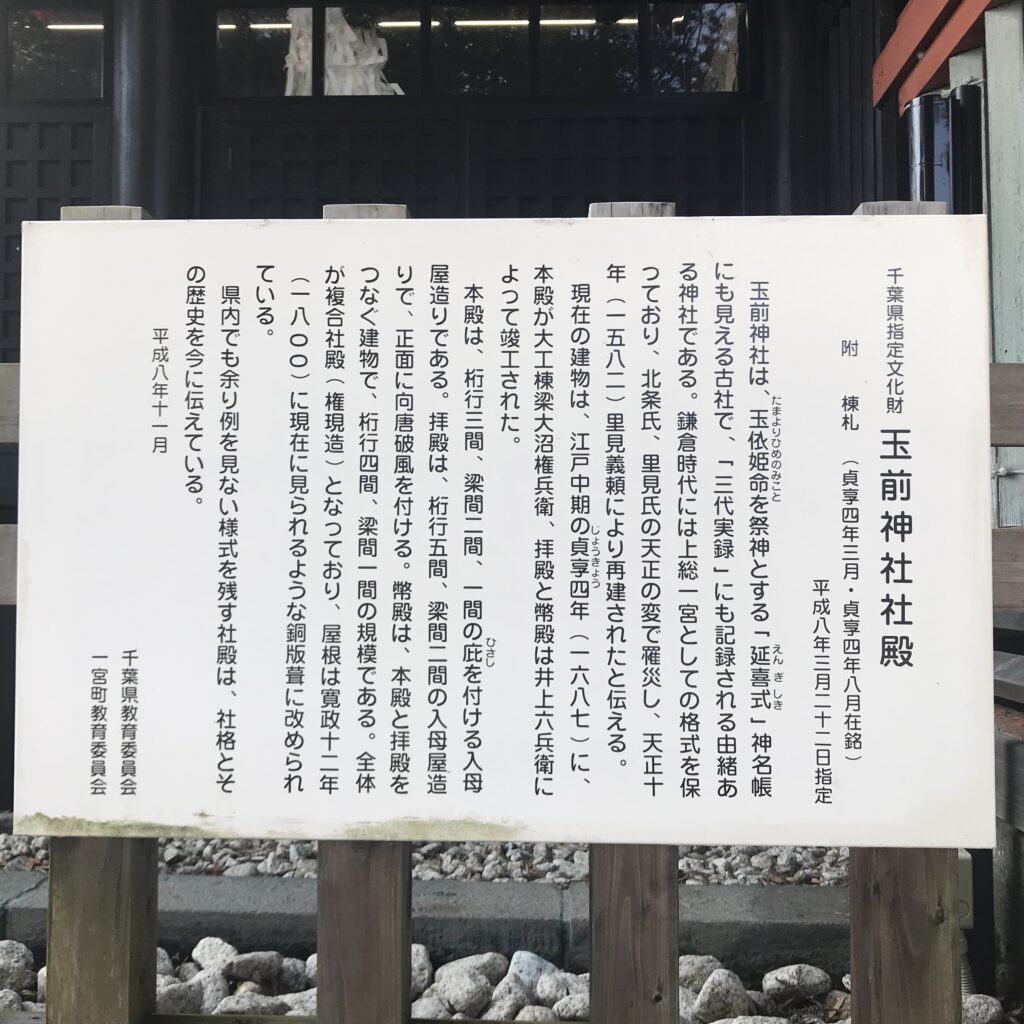

社殿は千葉県指定文化財

現在の建物は、江戸中期の貞享四年(1687)に、本殿が大工棟梁大沼権兵衛、拝殿と幣殿は井上六兵衛によって竣工された。

本殿は、桁行三間、梁間二間、一間の庇(ひさし)を付ける入母屋造りである。拝殿は、桁行五間、梁間二間の入母屋造りで、正面に向唐破風を付ける。幣殿は、本殿と拝殿をつなぐ建物で、桁行四間、梁間一間の規模である。全体が複合社殿(権現造)となっており、屋根は寛政十二年(1800)に現在に見られるような銅版葺に改められている。

県内でも余り例を見ない様式を残す社殿は、社格とその歴史を今に伝えている。

【境内立看板より】

千葉県教育委員会・一宮町教育委員会

授与所

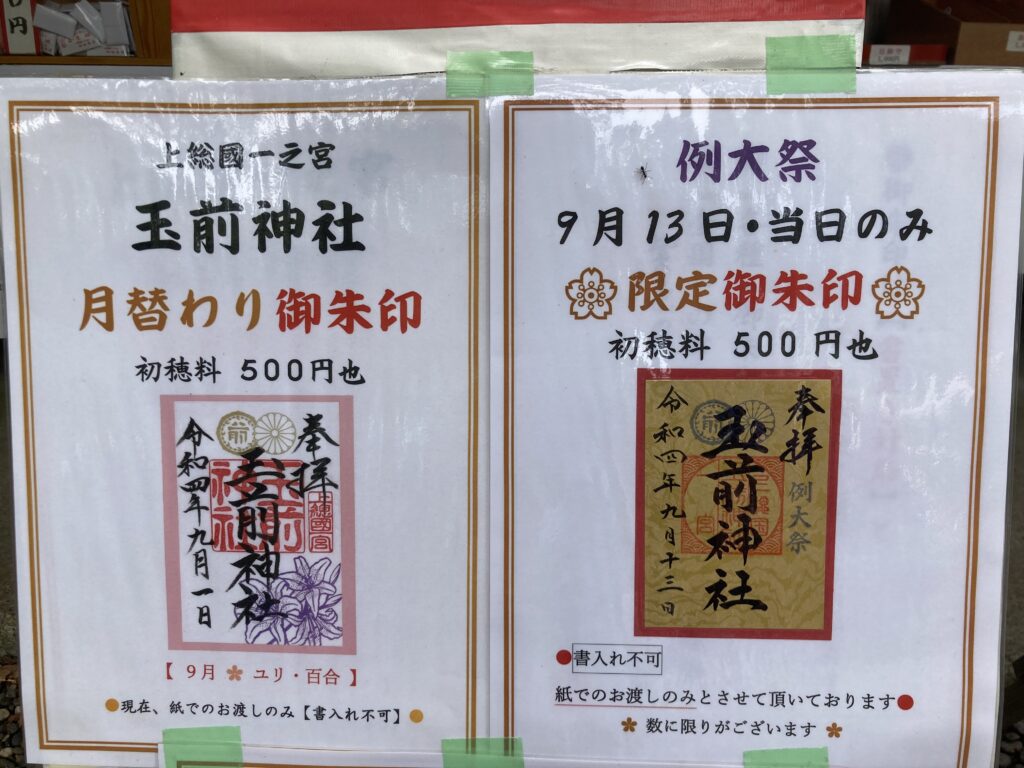

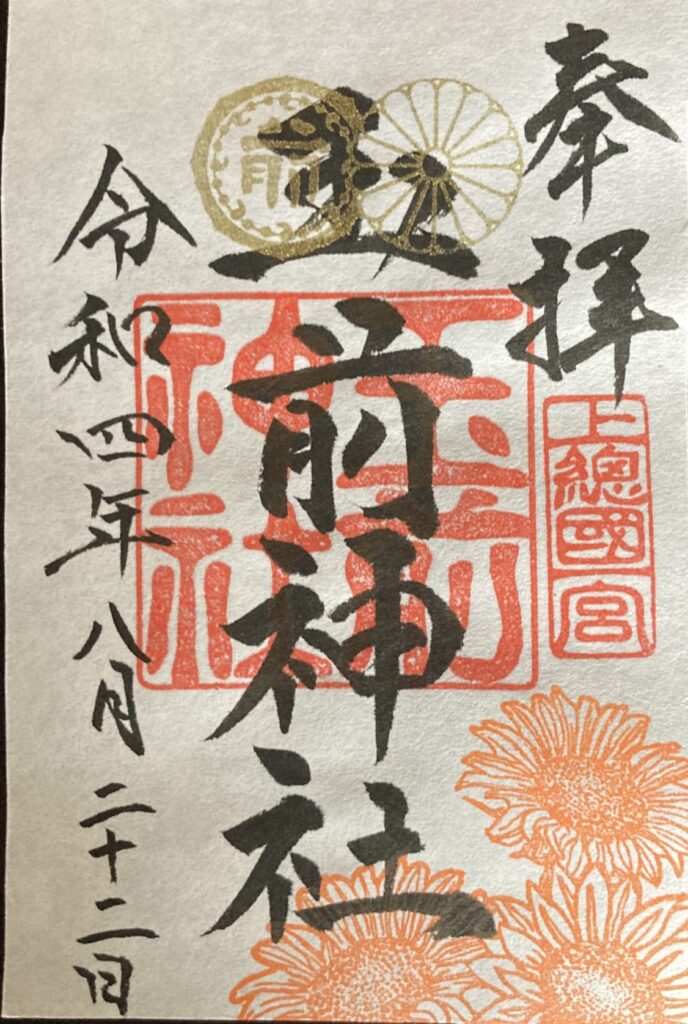

ここで御朱印(500円)がいただけるよ。

通常は月替わりの御朱印で、例大祭当日のみの限定御朱印もある。

月替りの御朱印(8月・ひまわり)

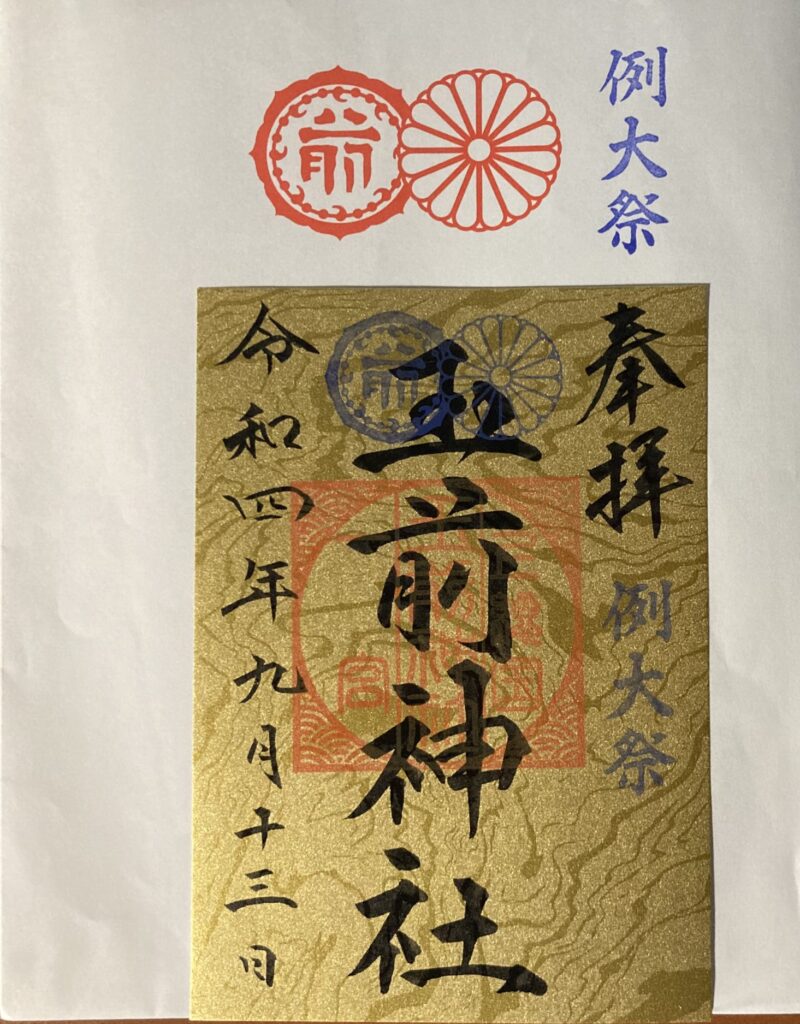

例大祭限定御朱印

休憩所

休憩所で絵馬が書けるよ。

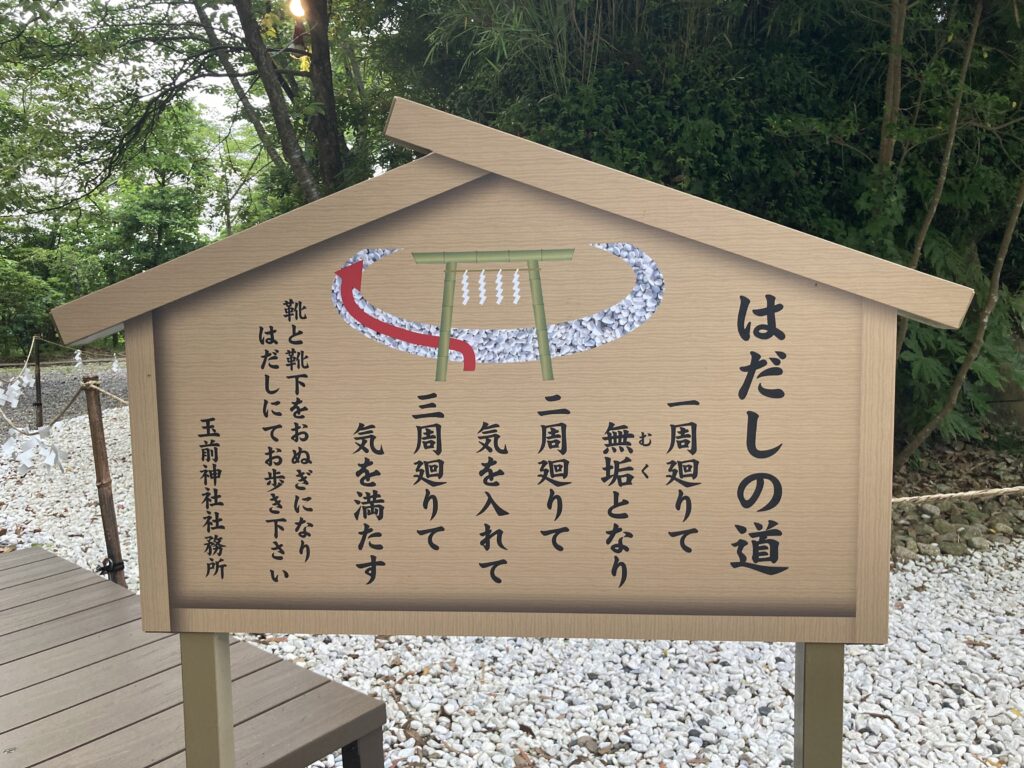

はだしの道

靴と靴下を脱いで、はだしで時計回りに3周するんだ。

一周廻りて無垢となり

二周廻りて気を入れて

3周廻りて気を満たす

【玉前神社社務所】

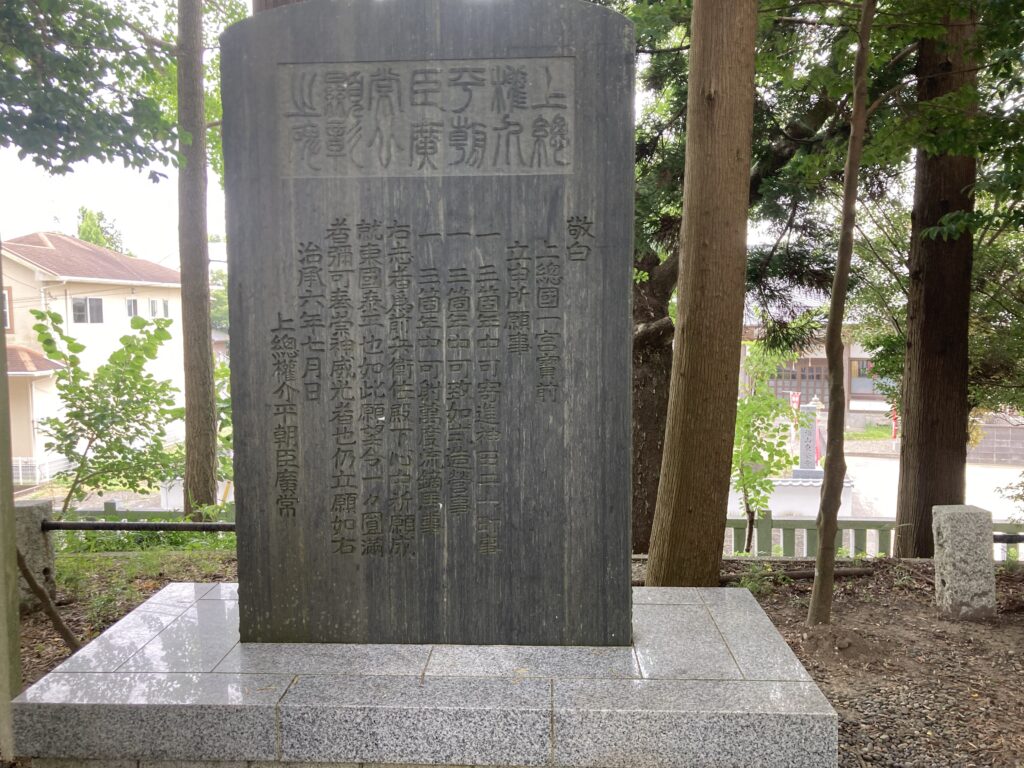

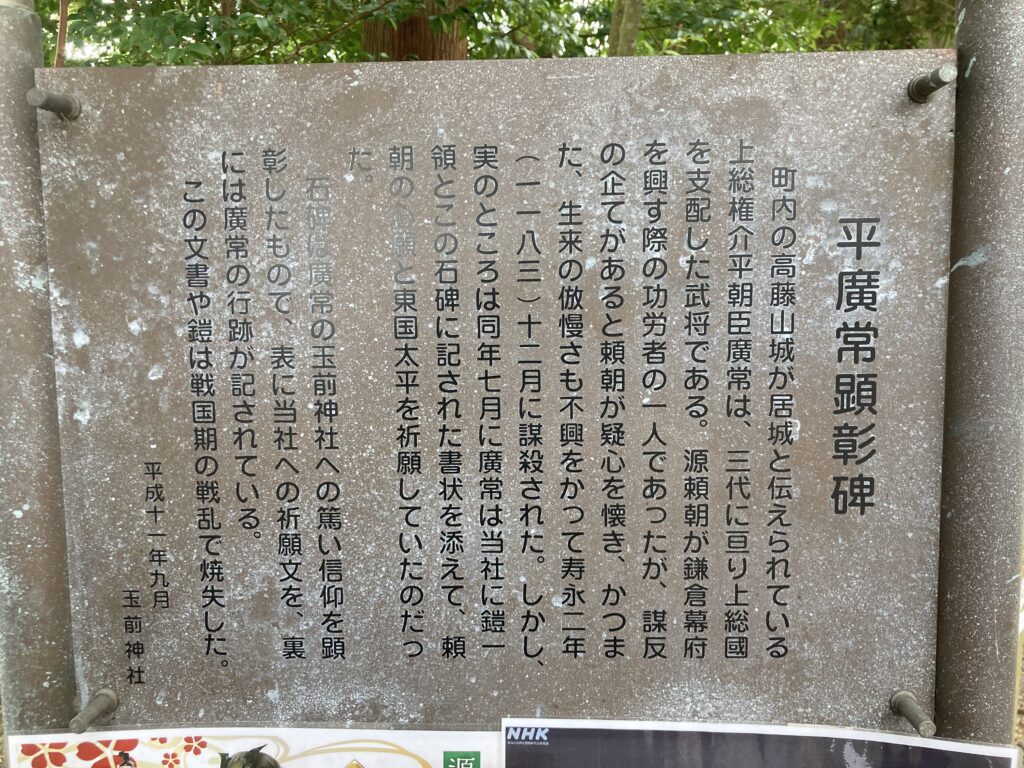

平廣常顕彰碑

町内の高藤山城が居城と伝えられている上総権介平朝臣廣常は、三代に亘り上総國を支配した武将である。源頼朝が鎌倉幕府を興す際の功労者の一人であったが、謀反の企てがあると頼朝が疑心を懐き、かつまた、生来の倣慢さも不興をかって寿永二年(1183)十二月に謀殺された。しかし実のところは同年七月に廣常は当社に鎧一領とこの石碑に記された書状を添えて、頼朝の心願と東国太平を祈願していたのだった。

石碑は廣常の玉前神社への篤い信仰を顕彰したもので、表に当社への祈願文を、裏には廣常の行跡が記されている。

この文書や鎧は戦国期の戦乱で焼失した。

【立看板より 玉前神社】

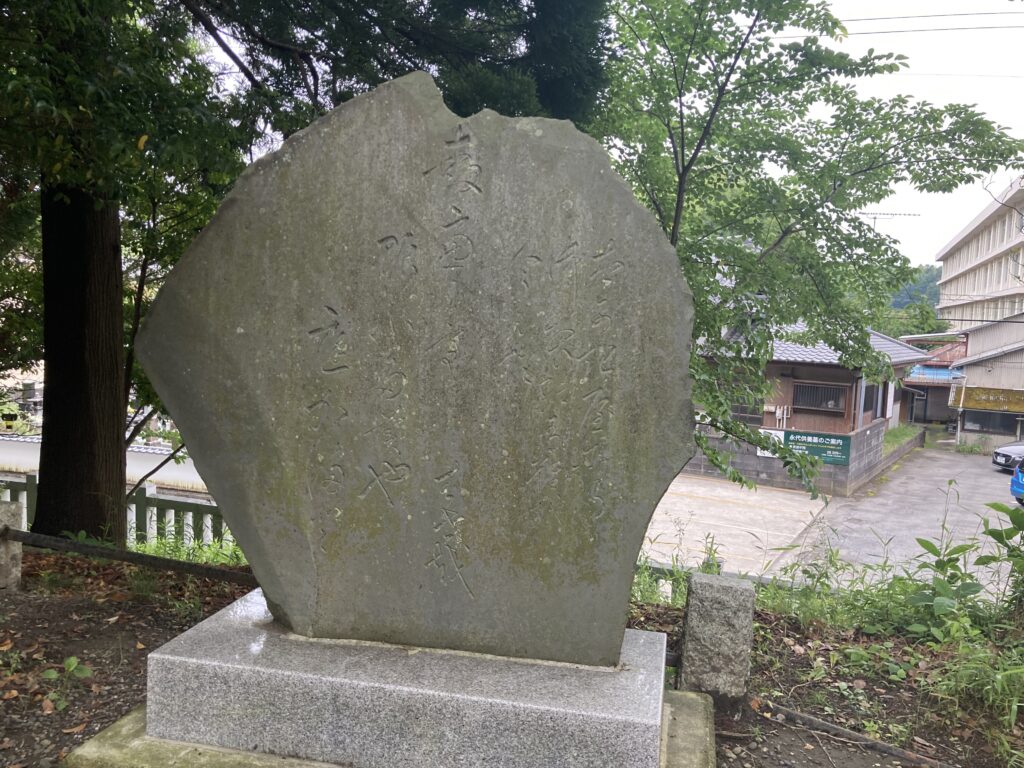

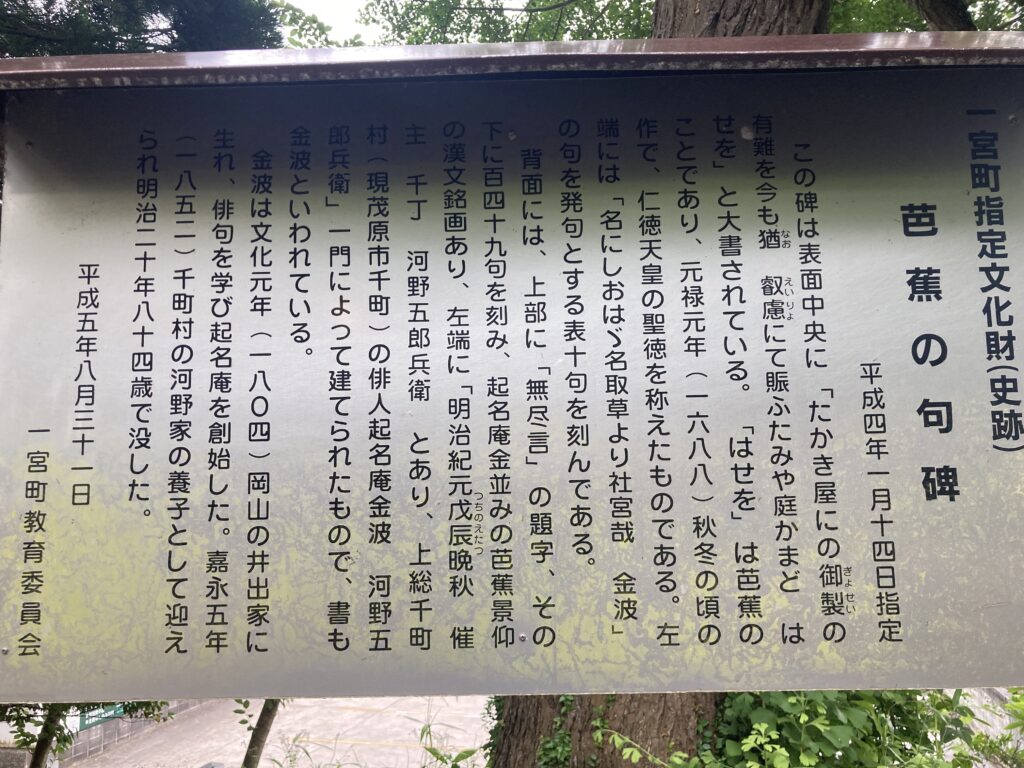

芭蕉の句碑

この碑は表面中央に「たかき屋にの御製の有難を今も猶 叡慮にて賑ふたみや庭かまど はせを」と大書されている。「はせを」は芭蕉のことであり、元禄元年(1688)秋冬の頃の作で、仁徳天皇の聖徳を称えたものである。

【立看板より 一宮町教育委員会】

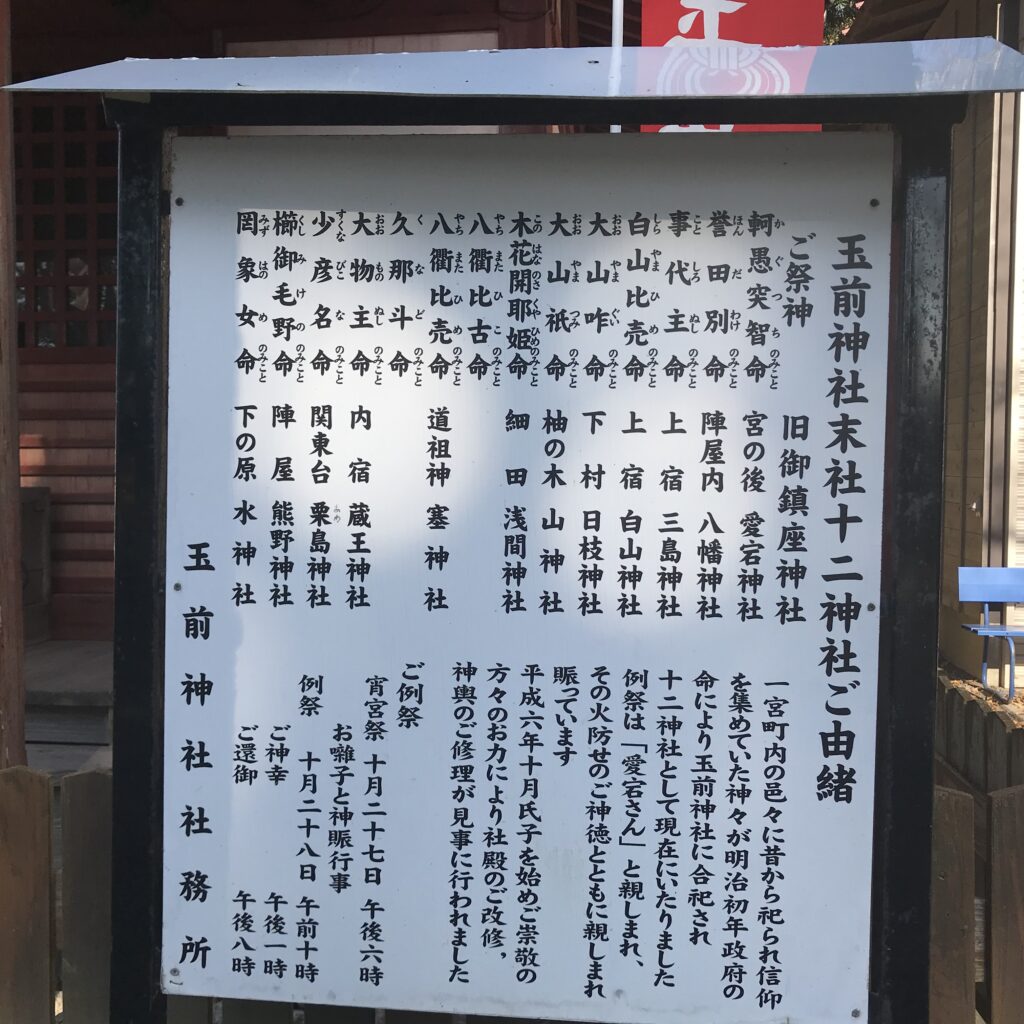

十二神社

一宮町内の邑々に昔から祀られ信仰を集めていた神々が明治初年政府の命により玉前時運じゃに合祀され十二神社として現在にいたりました。

例祭は「愛宕さん」と親しまれ、その火防せのご神徳とともに親しまれ賑わっています。

【立看板より 玉前神社社務所】

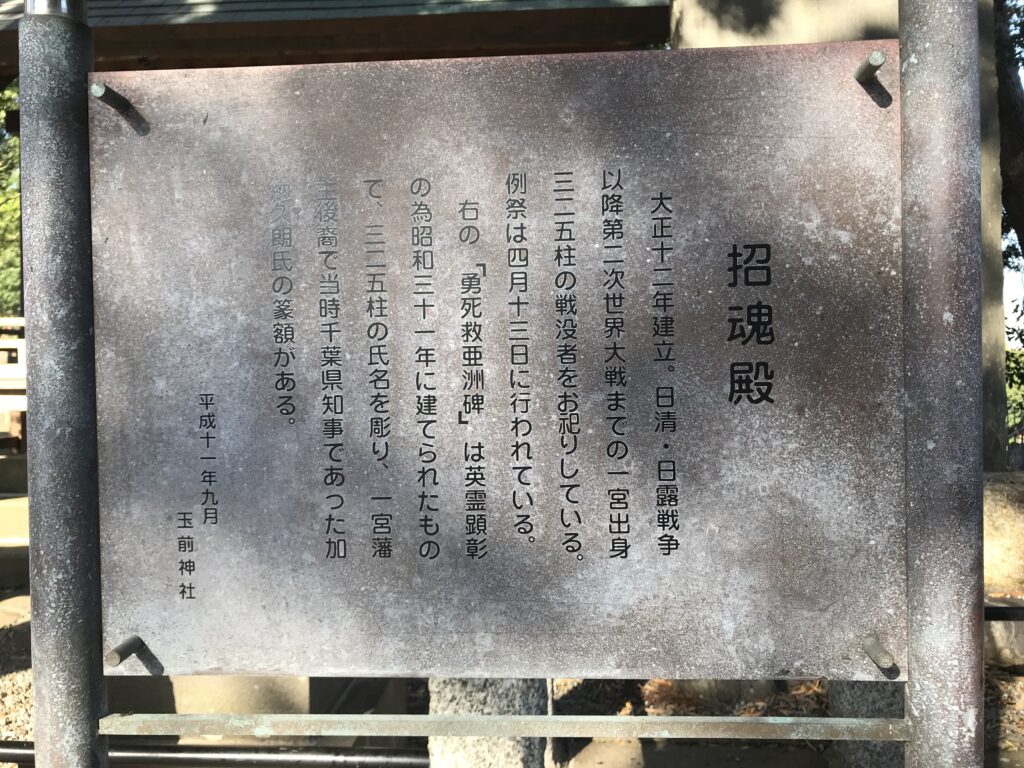

招魂殿

大正十二年建立。日清・日露戦争以降第二次世界大戦までの一宮出身三二五柱の戦没者をお祀りしている。

「立看板より 玉前神社】

招魂殿の奥に参集殿があり、そこにはお神輿が置かれているよ。

例大祭のお神輿

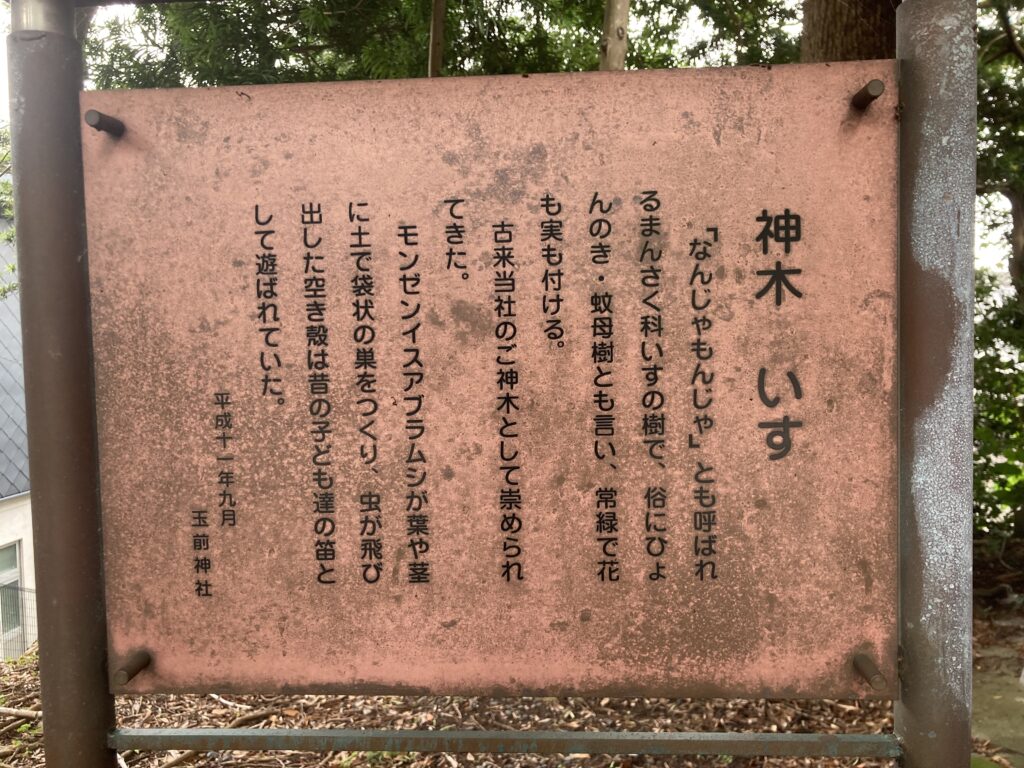

御神木「いす」

「なんじゃもんじゃ」とも呼ばれるまんさく科いすの樹で、俗にひょんのき・蚊母樹とも言い、常緑で花も実も付ける。

古来当社のご神木として崇められてきた。

【樹看板より 玉前神社】

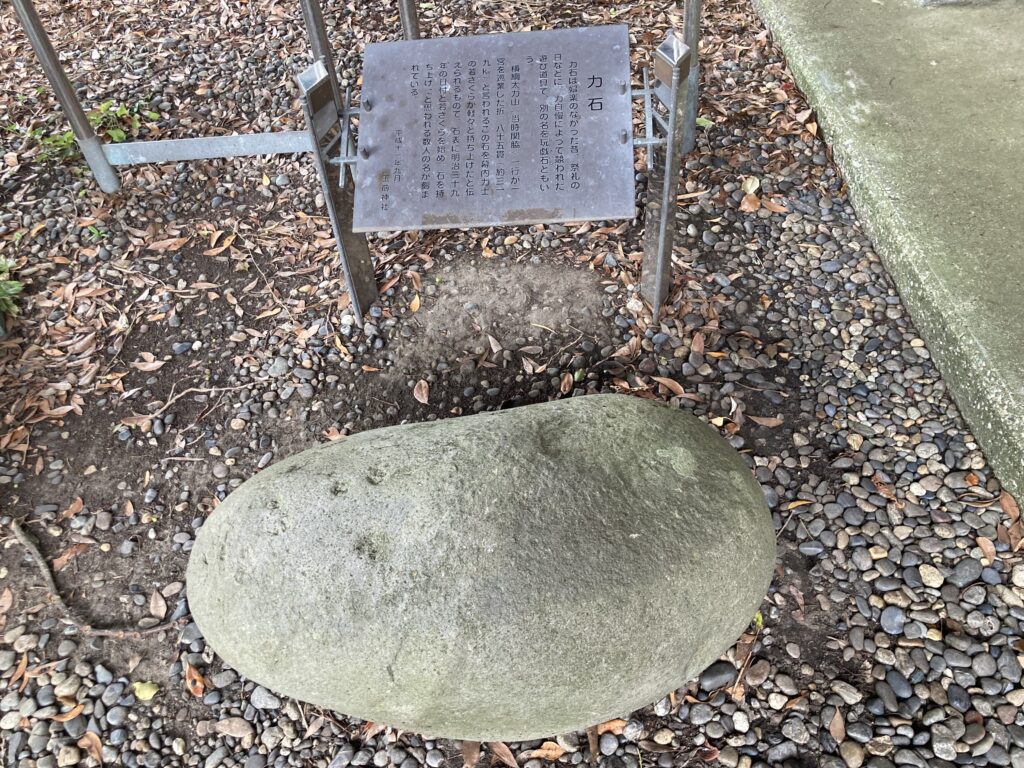

力石

力石は娯楽のなかった昔、祭礼の日などに、力自慢によって競割れた遊びで道具で、別の名を玩戯石ともいう。

横綱太力山(当時関脇)一行が一宮を巡業した折、八十五貫(約三一九Kg)と言われるこの石を幕内力士の若さくらが軽々と持ち上げたと伝えられるもので、石表に明治三十九年の日付と若さくらを始め、石を持ち上げたと思われる数人の名が刻まれている。

【立看板より 玉前神社】

神楽殿

玉前神社の上総神楽は約300年の歴史がある。かつては三十六座舞われていたようですが今は二十五座が伝承されている。千葉県の無形民族文化材に指定されている。

猿田彦の舞

境内はキレイに手入れがされています。

時間をかけてゆっくり参拝したいですね。

令和5年9月13日に4年振りに例大祭が行われました。その時の様子をお伝えします。

境内と参道には露店が並びお祭りを盛り上げます。

釣りヶ崎海岸から駅付近に戻ってきた、玉前神社・大宮のお神輿

南宮神社のお神輿と合わせた後に宮入に向かう、玉前神社・若宮のお神輿

宮入に向かう、玉前神社・大宮のお神輿

たくさんの人が待ち望んでいたお祭りができて良かったですね。

コメント