大原八幡神社はいすみ市大原にあります。御祭神は誉田別命(ほんだわけのみこと)で創建は1501年(文亀元年)と伝わる。毎年9月23・24日に行われる「大原はだか祭り」に参加します。

基本情報

| 大原八幡神社 | 旧村社 |

| 住所 | いすみ市大原8634 |

| 電話 | なし |

| 拝観時間 | 自由 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 御祭神 | 誉田別命 (ほんだわけのみこと) |

| 創建 | 1501年(文亀元年) |

| 御朱印 | なし |

| 祭礼 | 4月1・2日 (春まつり) 9月23・24日 (例祭:大原はだか祭り) |

| 駐車場 | なし |

| トイレ | あり(境内) |

| アクセス | JR外房線大原駅から徒歩7分 |

*毎月3と8のつく日に境内で朝市が開催される。

大原八幡神社は大原中央商店街の近くにあります。

境内の鳥居付近に駐車できます。

社号標

鳥居

狛犬

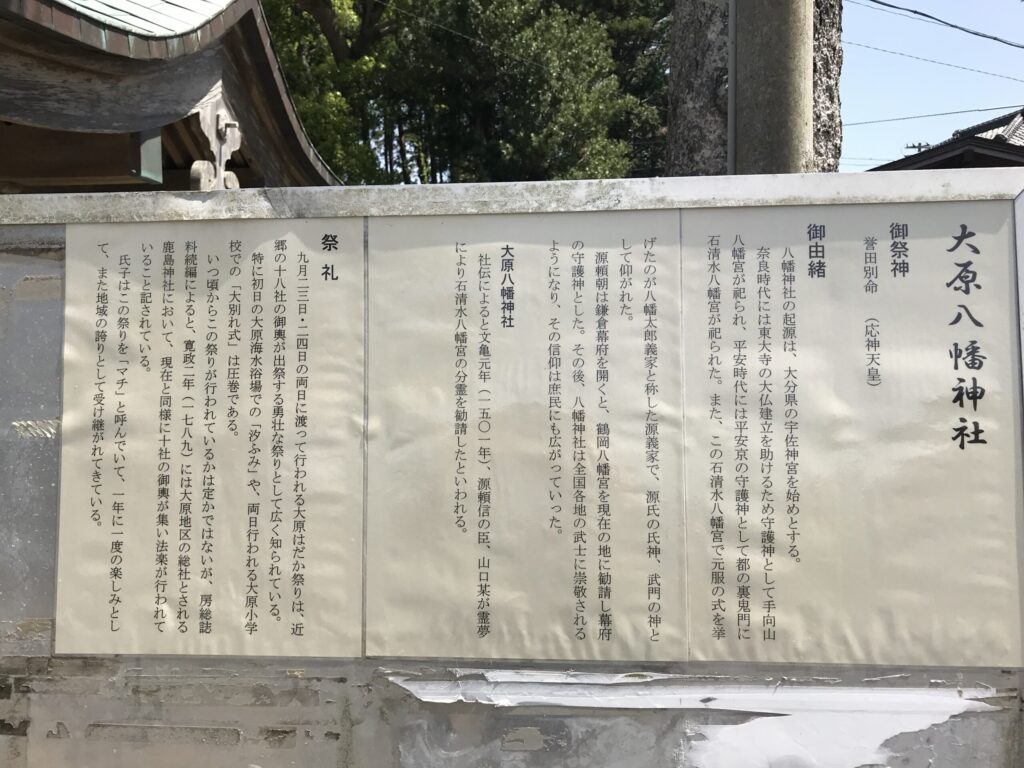

由緒書

大原八幡神社

御祭神

誉田別命(応神天皇)

御由緒

八幡神社の」期限は、大分県の宇佐神宮を始めとする。

奈良時代には東大寺の大仏建立を助けるため守護神として手向山八幡宮が祀られ、平安時代には平安京の守護神として都の裏鬼門に岩清水八幡宮が祀られた。また、この岩清水八幡宮で元服の式を挙げたのが八幡太郎義家と称した源義家で、源氏の氏神、武門の神として仰がれた。

源頼朝は鎌倉幕府を開くと、鶴岡八幡宮を現在の地に勧請し幕府の守護神とした。その後、八幡神社は全国各地の武士に崇敬されるようになり、その信仰は庶民にも広がっていった。

大原八幡神社

社伝によると文亀元年(一五〇一年)、源頼信の臣、山口某が霊夢により岩清水八幡宮の分霊を勧請したといわれる。

<境内立看板より>

祭礼

九月二三日・二四の両日に渡って行われる大原はだか祭りは近郷の十八社の神輿が出祭する勇壮な祭りとして広く知られている。

特に初日の大原海水浴場での「汐ふみ」や、両日行われる大原小学校での「大別れ式」は圧巻である。

いつ頃からこの祭りが行われているかは定かではないが、房総誌料続編によると、寛政二年(一七八九)には大原地区の総社とされる鹿島神社において、現在と同様に十社の神輿が集い法楽が行われていること記されている。

氏子はこの祭りを「マチ」と呼んでいて、一年に一度の楽しみとして、また地域の誇りとして受け継がれてきている。

<境内立看板より>

手水舎

拝殿

懸魚の彫刻

向拝の彫刻

木鼻

手挟(たばさみ)

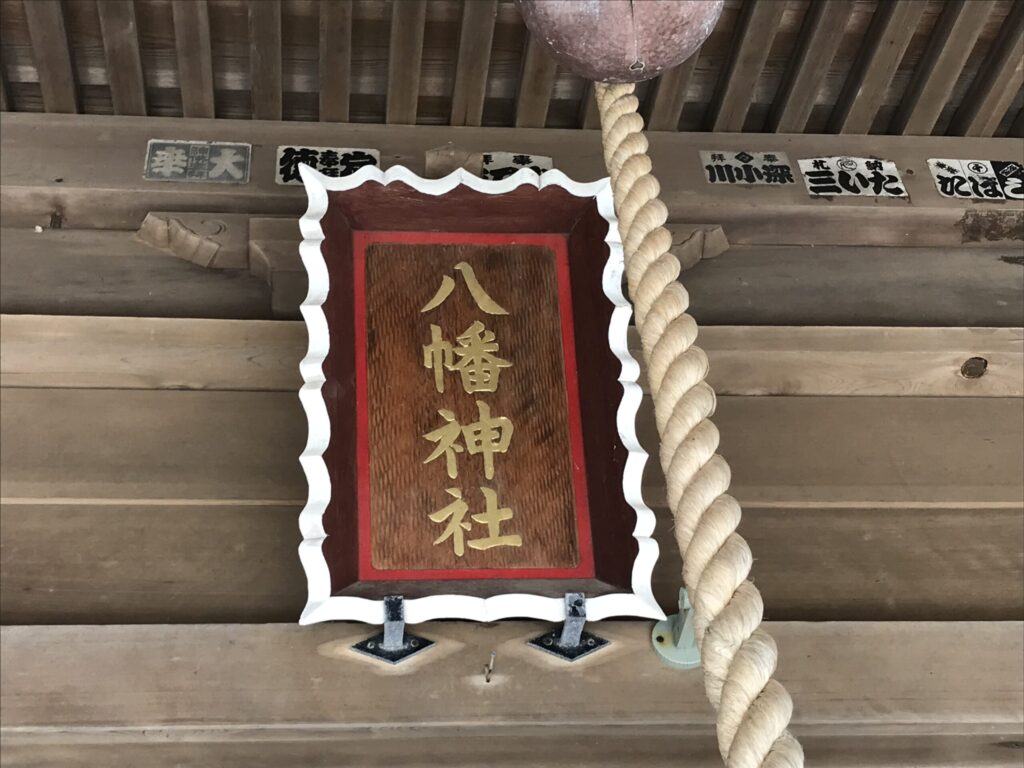

「八幡神社」の扁額

拝殿・幣殿・本殿

本殿

御神木

三峯神社

金刀比羅神社

神輿庫

二代目のお神輿

三代目のお神輿

四代目のお神輿

大原中央商店街の近くにある神社です。

9月24日の「大原はだか祭り」では、祭りに参加する多くの神社のお神輿が勇壮に駆け抜ける姿を見ることができます。

コメント