1590年、里見氏が上総国を没収されると徳川家康に与えられた。徳川家康の四天王の一人、本多忠勝が大多喜城主となり大多喜藩10万石が成立。忠勝はお城の改修を行いこれが今日の大多喜城となった。

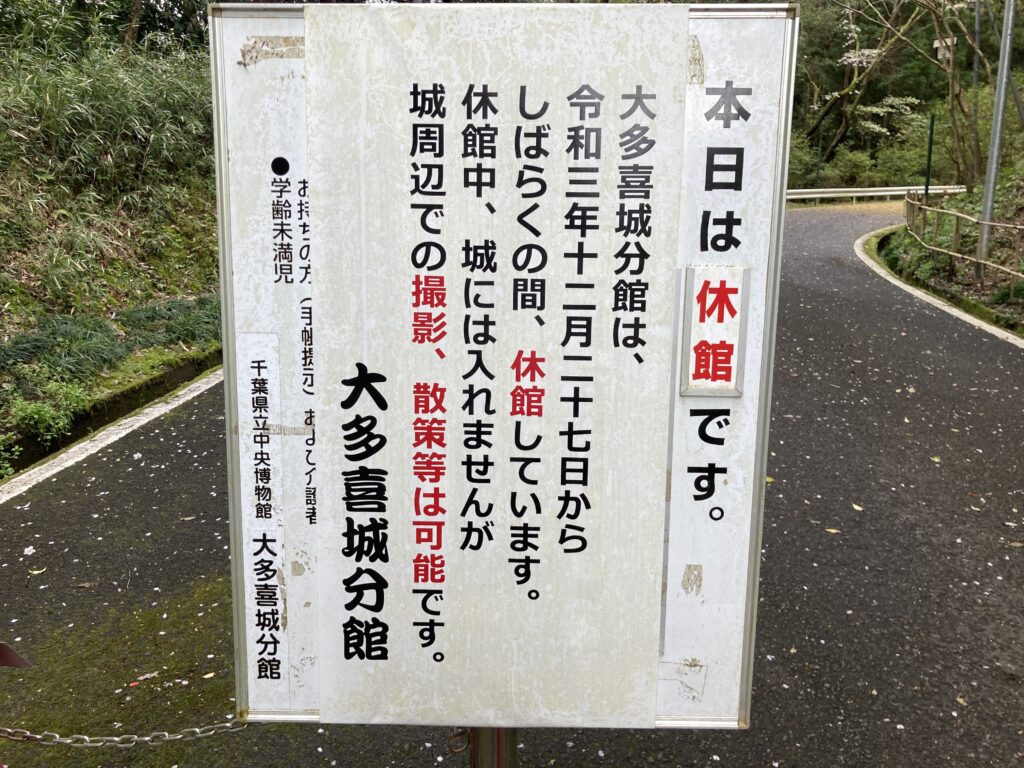

現在は、千葉県立中央博物館・大多喜城分館として情報を発信しています。

*博物館は令和3年12月27日から、施設改修のためしばらくの間休館しています。

博物館に入れませんが、敷地内を散策したりお城の見物・撮影はできるよ。

基本情報

| 大多喜城 | 千葉県立中央博物館・大多喜城分館 |

| 住所 | 夷隅郡大多喜町大多喜481 |

| TEL | 0470-82-3007 |

| FAX | 0470-82-4959 |

| 開館時間 | 休館中 |

| 休館日 | 休館中 |

| 築城主 | 真里谷信清 |

| 築城年 | 1521年(大永2年) |

| 廃城年 | 1871年(明治4年) |

| 主な改修者 | 本田忠勝・阿部正次 |

| 主な城主 | 真里谷氏・里見氏・本多氏・阿部氏 松平氏 |

| 駐車場 | あり(休館中のため現在無料) 本来は200円 |

| トイレ | あり |

| アクセス | いすみ鉄道大多喜駅から徒歩15分 |

駐車場

博物館が休館中のため、無料開放されています。

大多喜城周辺は桜の名所でもある。

車は侵入禁止

休館中の看板が立っていますが徒歩で先に進める。

桜が見頃

二の丸公園入口

お城が見えてきた。

天守(千葉県立中央博物館・大多喜城分館)

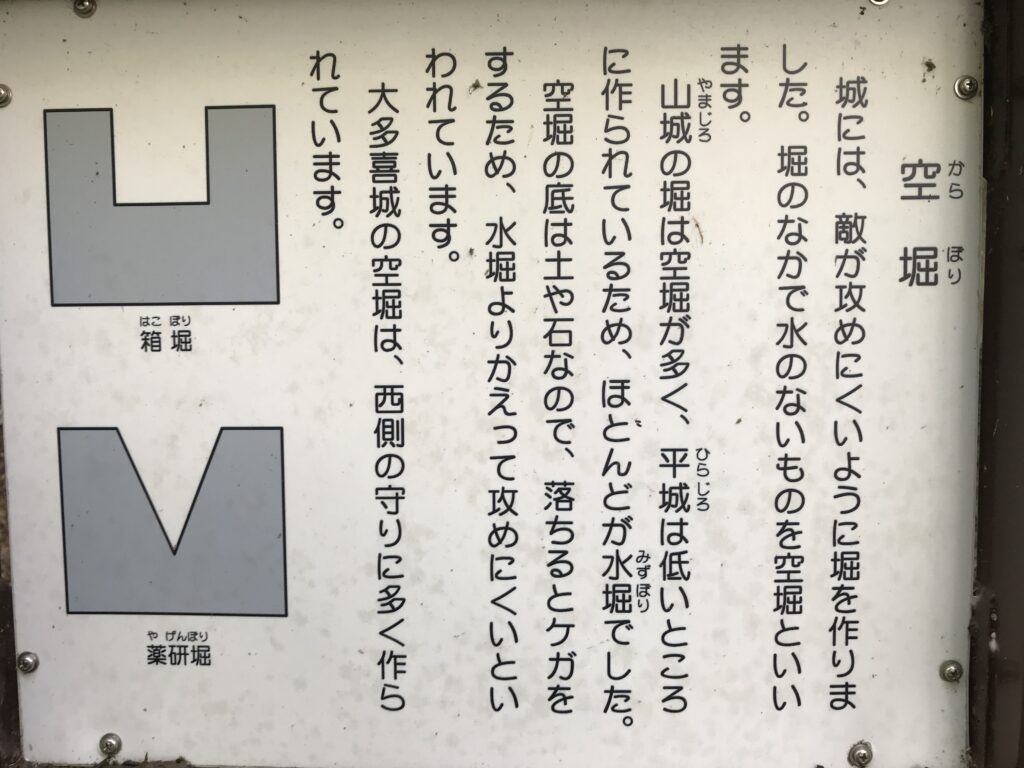

空堀(からぼり)

(案内板より)

城には、敵が攻めにくいように掘りを作りました。掘りのなかで水のないものを空堀といいます。

山城の掘りは空堀が多く、平城は低いところに作られているため、ほとんどが水掘でした。

空堀の底は土や石なので、落ちるとケガをするため、水堀よりかえって攻めにくいといわれています。

大多喜城の空堀は、西側の守りにも多く作られています。

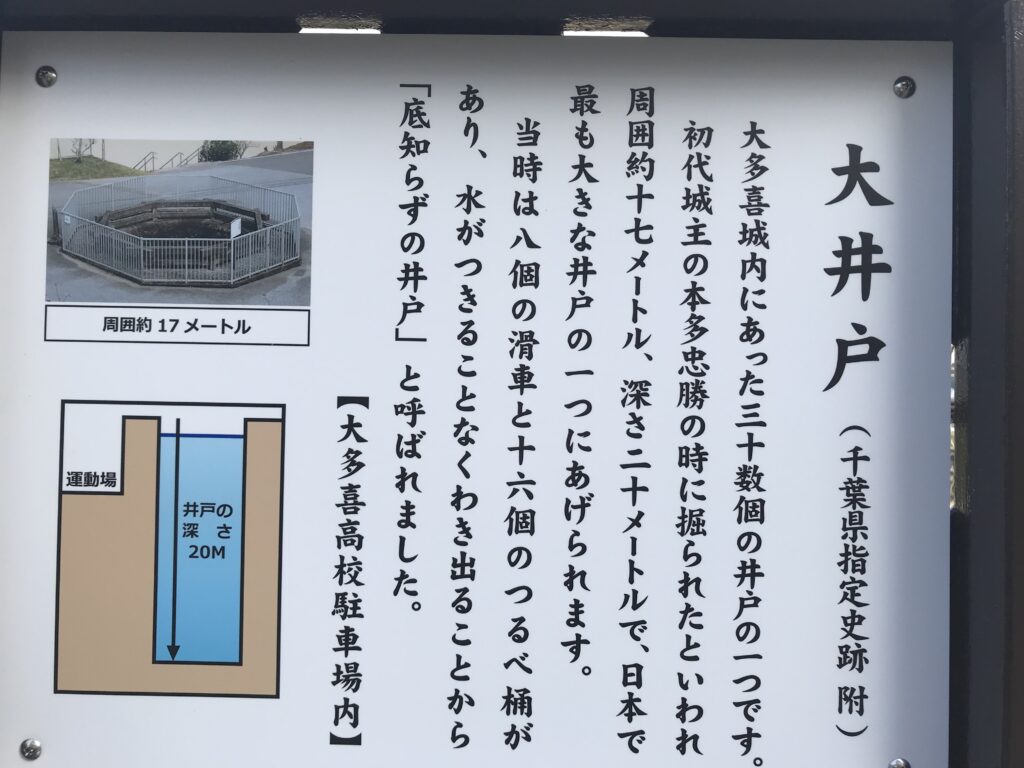

大井戸(千葉県指定史跡)

(案内板より)

大多喜城内にあった三十数個の井戸の一つです。

初代城主の本多忠勝の時に掘られたといわれ周囲約十七メートル、深さ二十メートルで、日本で最も大きな井戸の一つにあげられます。

当時は八個の滑車と十六個の鶴瓶桶があり、水がつきることなくわき出ることから「底しらずの井戸」と呼ばれました。

現在は大多喜高校の駐車場内にある。

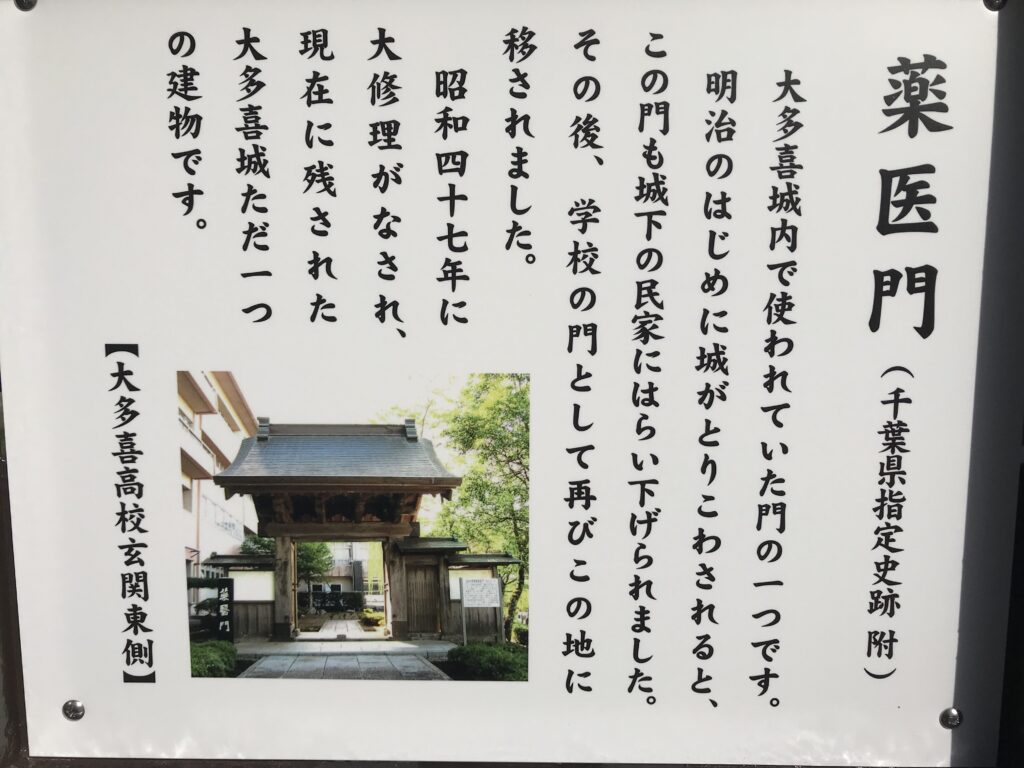

薬医門(千葉県指定史跡)

(案内板より)

大多喜城内で使われていた門の一つです。

明治のはじめに城がとりこわされルト、この門も城下の民家にはらい下げられました。その後、学校の門として再びこの地に移されました。

昭和四十七年に大修理がなされ、現在に残された大多喜城ただ一つの建物です。

おすすめは桜の時期(3月下旬〜4月上旬)と紅葉の時期(12月上旬)。

近くには大多喜県民の森があり、子供達が元気に遊ぶことができるよ。

コメント