諏訪神社は君津市大井戸にあります。御祭神は建御名方命(たけみなかたのみこと)で創建は1341年(暦応四年)。鎌倉時代の毘沙門天懸仏が3面存在し、神仏習合の特徴を表す大変貴重なもので、市指定有形文化財。

基本情報

| 諏訪神社 | 旧村社 |

| 住所 | 君津市大井戸627 |

| 電話 | なし |

| 拝観時間 | 自由 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 御祭神 | 建御名方命 (たけみなかたのみこと) |

| 創建 | 1341年 暦応(りゃくおう)四年 |

| 御朱印 | なし |

| 祭礼 | 7月最終日曜日(例大祭) |

| 駐車場 | あり |

| トイレ | なし |

| アクセス | 君津ICより鴨川方面へ 所要時間20分程度 |

君津市大井戸の県道92号線を走っていると、朱色の大きな鳥居が目に止まります。

諏訪神社の一ノ鳥居です。

参道(一般道)を進むと境内の左側に駐車場がある。

境内入口

「村社 諏訪神社」と書かれた社号標(大正六年の奉納)

年中行事の看板

- 元旦祭 一月一日

- 祈年祭 二月十一日

- 例大祭 七月最終日曜日

- 新嘗祭 十一月二十三日

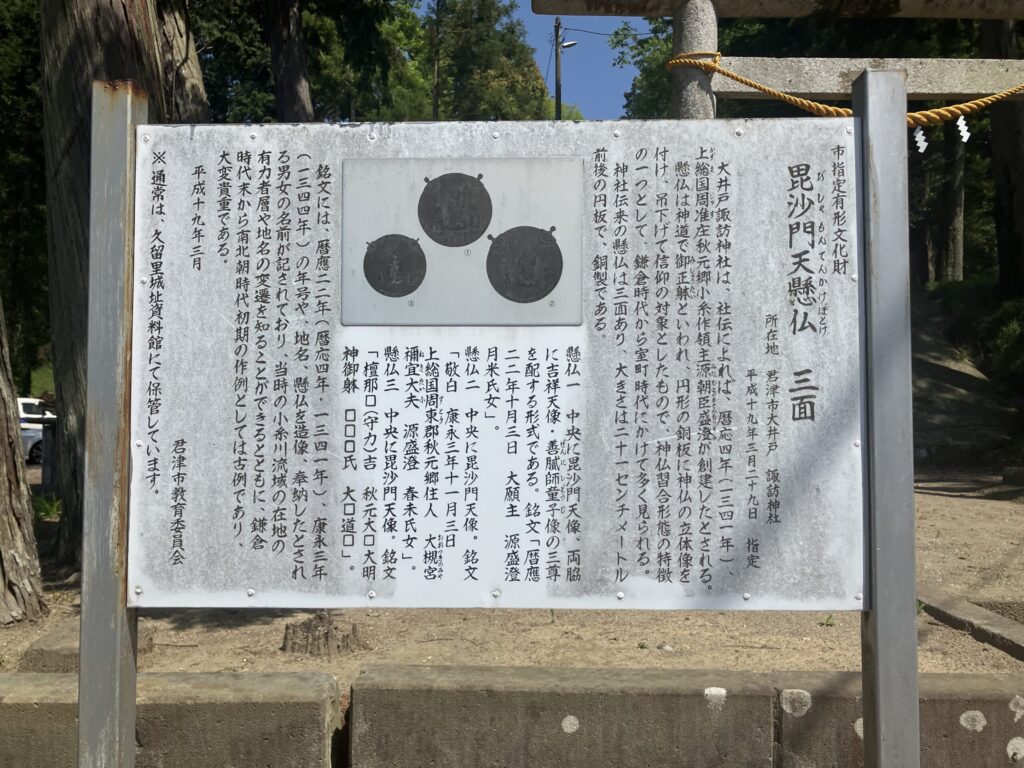

毘沙門天懸仏(びしゃもんてんかけぼとけ)についての説明文

市指定有形文化財

毘沙門天懸仏

(びしゃもんてんかけぼとけ) 三面

所在地 君津市大井戸 諏訪神社

平成十九年三月二十九日 指定

大井戸諏訪神社は、社伝によれば、暦応四年(一三四一年)、上総国周准庄(しゅうす)秋元郷小糸作領主源朝臣盛澄(みなもとのあそんもりずみ)が創建したとされる。

懸仏は神道で御正躰(みしょうたい)といわれ、円形の銅板に神仏の立体像を付け、吊下げて信仰の対象としたもので、神仏習合形態の特徴の一つとして、鎌倉時代から室町時代にかけて多くみられる。

神社伝来の懸仏は三面あり、大きさは二十一センチメートル前後の円板で、銅製である。

懸仏一 中央に毘沙門天像、両脇に吉祥天像・善膩師童子(ぜんにしどうじ)像の三尊を配する形式である。銘文「暦應二二年十月三日 大願主 源盛澄月米氏女」

懸仏二 中央に毘沙門天像。銘文「敬白 康永三年十一月三日 上総国周東郡秋元郷住人 大槻宮禰宜大夫 源盛澄 春未氏女」。

懸仏三 中央に毘沙門天像。銘文「檀那口(守力)吉 秋元大口大明神御躰 口口口氏 大口道口」銘文には、暦應二二年(暦応四年・一三四一年)、康永三年(一三四四年)の年号や、地名名、懸仏を造像、奉納したとされる男女の名前が記されており、当時の小糸川流域の在地の有力者層や地名の変遷を知ることができるとともに、鎌倉時代末から南北朝時代初期の作例としては古例であり、大変貴重である。

平成十九年三月

君津市教育委員会

*通常は、久留里城址資料館にて保管しています。

<境内立看板より>

二の鳥居

参道の石段

狛犬(1858年の奉納)

手水石

石燈篭(大正5年の奉納)

拝殿

拝殿と本殿

本殿

本殿奥は森になっている。

御神木

境内社

3社祀られている。

- 菅原神社(天神様)

- 八坂神社(天王様)

- 稲荷神社(お稲荷様)

神輿庫

征清記念碑

二の鳥居から一ノ鳥居の眺め

鎌倉時代の貴重な毘沙門天懸仏が3面見つかった諏訪神社でした。

毘沙門天懸仏が見たい方は、久留里城址資料館で見れるよ。

コメント