八坂神社はいすみ市大原にあります。御祭神は素盞嗚命(すさのおのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)で、治承四年(1180)右兵衛佐源頼朝の歓請と伝わる。明治44年に最上神社を合祀。毎年9月23・24日に行われる「大原はだか祭り」に参加します。

基本情報

| 八坂神社 | 旧村社 |

| 住所 | いすみ市大原最上台7004 |

| 電話 | なし |

| 拝観時間 | 自由 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 御祭神 | 素盞嗚命 (すさのおのみこと) 少彦名命 (すくなひこなのみこと) |

| 創建 | 治承四年(1180) 右兵衛佐源頼朝の歓請 |

| 御朱印 | なし |

| 例祭 | 1月7日・7月7日(天王祭り) 9月23・24日 (大原はだか祭り) |

| 駐車場 | なし |

| トイレ | なし |

| アクセス | JR外房線大原駅から徒歩10分 |

道路脇の芝生に駐車します。

鳥居

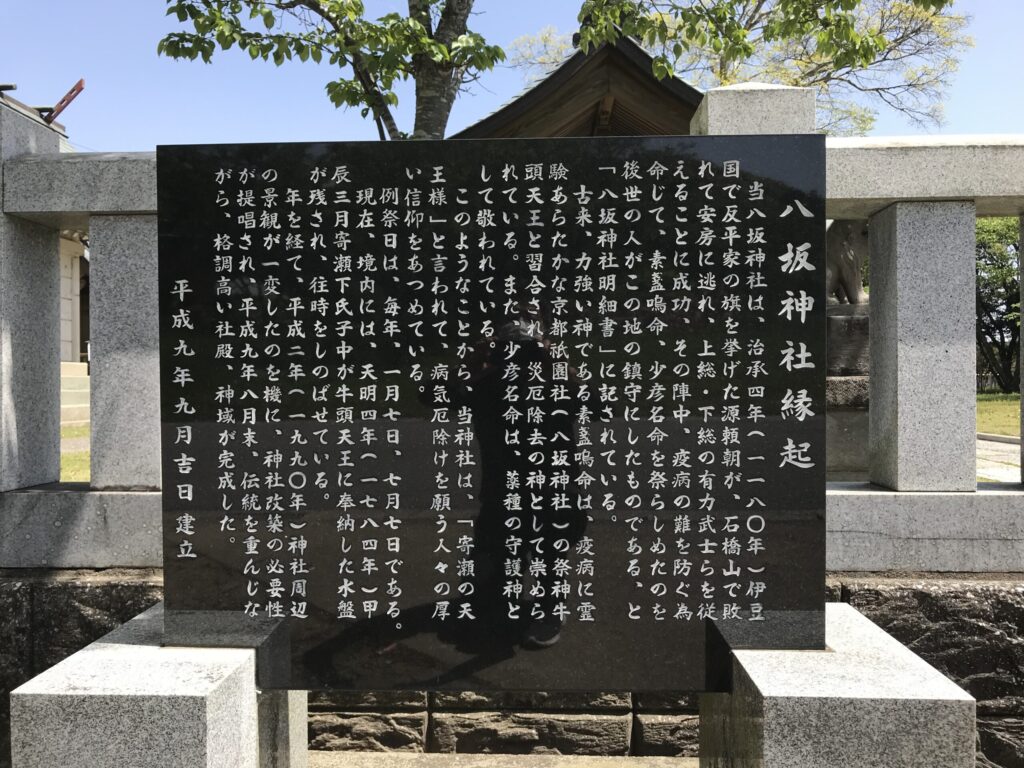

八坂神社縁起

八坂神社縁起

当八坂神社は、治承四年(一一八〇年)伊豆国で反平家の旗を挙げた源頼朝が、石橋山で敗れて安房に逃れ、上総・下総の有力武士らを従えることに成功、その陣中、疫病の難を防ぐ為命じて、素盞嗚命、少彦名命を祭らしめたのを後世の人がこの地の鎮守にしたものである。と「八坂神社明細書」に記されている。

古来、力強い神である素盞嗚命は、疫病に霊験あらたかな京都祇園社(八坂神社)の祭神牛頭天王と習合され、災厄除去の神として崇められている。また、少彦名命は、薬種の守護神として敬われている。

このようなことから、当神社は「寄瀬の天王様」と言われて、病気厄除けを願う人々の厚い信仰をあつめている。

例祭日は、毎年、一月七日、七月七日である。

現在」、境内には、天明四年(一七八四年)甲辰三月寄瀬下氏子中が牛頭天王に奉納した水盤が残され、往時をしのばせている。

年を経て、平成二年(一九九〇年)神社周辺の景観が一変したのを機に、神社改築の必要性が提唱され、平成九年八月末、伝統を重んじながら、格調高い社殿、神域が完成した。

平成九年九月吉日建立

<境内立看板より>

狛犬

手水舎

井戸

拝殿

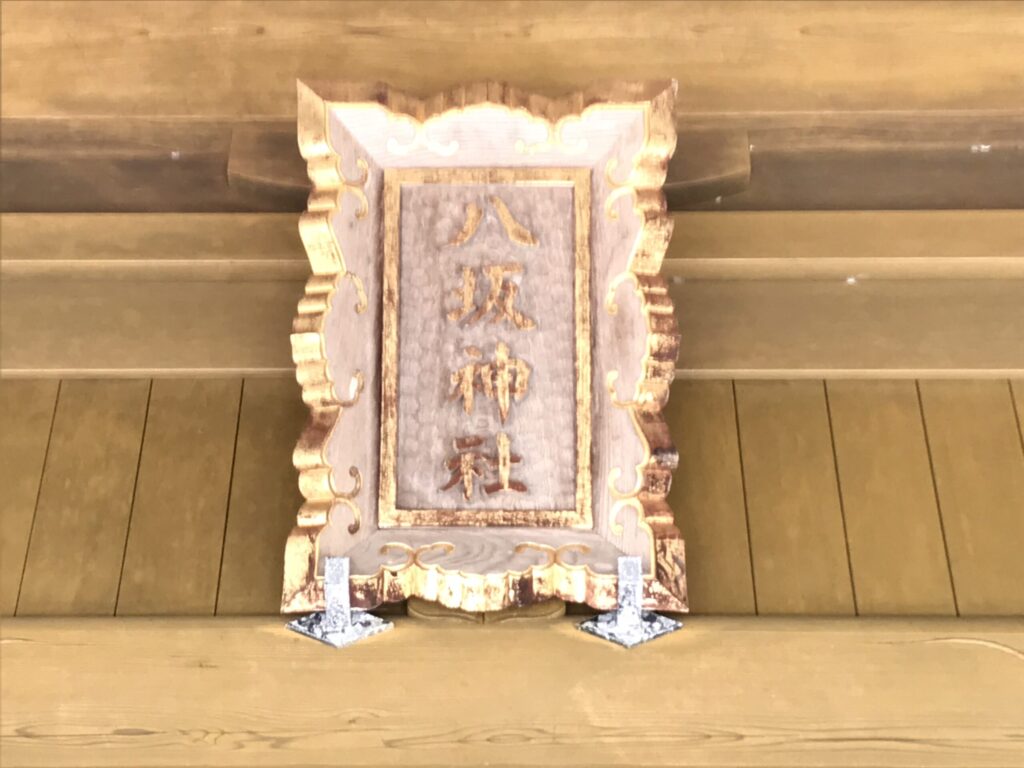

八坂神社の扁額

お賽銭箱

拝殿・幣殿・本殿

神輿庫

力石と先代の手水石

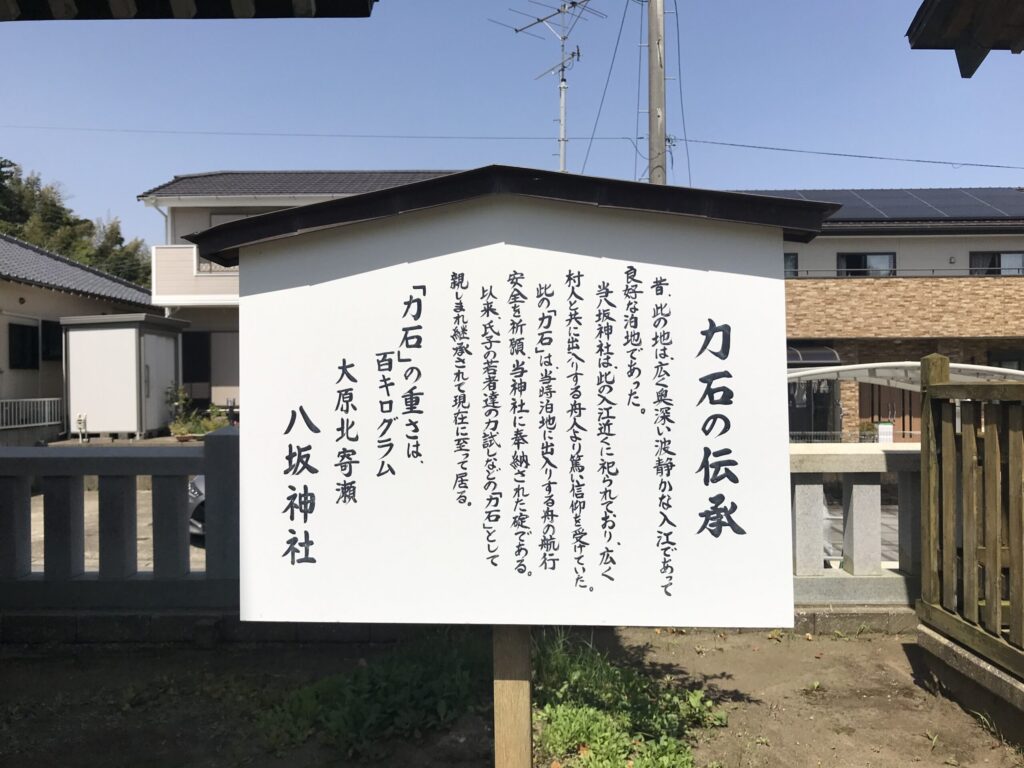

力石の伝承についての立看板

力石の伝承

昔、此の地は、広く奥深い波静かな入江であって良好な泊地であった。

当八坂神社は、此の入江近くに祀られており、広く村人と共に出入りする舟人より篤い信仰を受けていた。

此の「力石」は当時泊地に出入りする舟の航行安全を祈願、当神社に奉納された碇である。

以来、氏子の若者達の力試しなどの「力石」として親しまれ継承されて現在に至って居る。

「力石」の重さは、百キログラム

大原北寄瀬

八坂神社

最上神社

お祭りに使う道具などが置かれている建物

御神木

社殿は新しく境内はきれいで、すがすがしく参拝できます。

コメント